Der Müll von Schönefeld*

Sternchen und ein fröhliches „ö“ deuten an: Nach einer Nacht drüber schlafen habe ich den Text frisiert, Namen geändert, reduziert. Hier ist nicht Instagram. Es sind Notizen am Rande und vom Netz ignoriert. Das hat manchen Vorteil. Ein Blumenladen am Feldrand macht erst einmal wenig Sinn. Die Leute kommen nicht ins Geschäft rein, sondern pflücken sich ihren Strauß selbst vor der Tür. Sie spotten im Vorbeigehen, was das Ganze soll und halten sich für klüger. Eine so gesehen bedeutungslose Kunst beschränkt auch Kritiker auf die lokale Gruppe. Man bleibt notgedrungen mit der Kirche im Dorf. Nicht berühmt sein und für viele nur der Narr, ist mir die lieb gewonnene Existenz. Zu schaffen steht im Vordergrund. Ich fürchte, Menschen reduzieren Bilder bloß auf eine Zahl, welche den Wert beschreibt. Das funktioniert bei akzeptierten Themen am bekannten Platz.

Videos geben der Masse eine Plattform. Die Präsentation kehrt sich um, wenn die Betrachter selbst Darsteller sind. Digitale Medien sind eine schöne Idee, bei der scheinbar alle gewinnen. Meine Sachen gehören sich aber nicht, weil die Regeln der Community eingehalten werden müssen. Gefühle, die ja das Motiv bilden für Kreativität, sollen scheinbar der Norm entsprechen. Das ist der gemeinsame Nenner einer Gesellschaft. Ich erfahre meine Emotionen unangepasst und finde das Ventil in meiner Arbeit. Andere sind auch bescheuert, denke ich, können aber oft nichts mit sich anfangen, wenn sie aus der Rolle fallen. Abfällige Bemerkungen bilden die Möglichkeit, Dampf abzulassen. Selbst schreiben ist viel mehr.

Bestimmte Leser einer Tageszeitung raffen sich regelmäßig auf für ihren Leserbrief. Ihre Namen kennt man nach einiger Zeit. Normale Menschen sind das insofern keine. Diese Wortmeldungen können nicht repräsentativ sein. Der Durchschnitt der Bevölkerung reagiert seltener, aber sich sofort einbringen können, wird gern genutzt, seitdem wir uns im Internet bewegen. Die Szene prägen Renommisten. Viele Nutzer lesen Texte quer. Sie geben zügig Senf dazu. Nutzen bedeutet für sie, auf dem Tritt (am Wagenende) vom Zug mitzufahren. Es ist keine Kunst, der Schiene zu folgen. Wir reduzieren uns auf eine Minderheit, die (man möchte sagen: lautmalerisch) ein vielschichtiges Bild, das der Mensch eigentlich ist, überpinselt.

Ich möchte frei sein und mein Leben als individuelles Risiko erfahren. Unbeachtet vom Mainstream bleibe ich mit meiner Kunst langsam zu Fuß unterwegs. Lob oder Kritik motorisieren und halten das Tempo beim Arbeiten hoch. Abseits der Kollegen zu laufen, scheint zunächst eine Sackgasse zu sein. Es ermöglicht jedoch einen unverstellten Blick auf den umgebenden Raum, hilft sich auszuprobieren und Einsichten ins Ego zu erlangen, welche man unter Erfolgsdruck nie bemerkte. Präsentationen im direkten Austausch mit anderen helfen, die aktuelle Strömung sofort zu reflektieren. Der Nachteil ist, manche werden einfach mitgerissen. Die Angst wird geringer, wenn man vor der Entscheidung abzubiegen (oder nicht) innehält und diese Wahlfreiheit überhaupt als solche bemerkt. Langsam und nicht selten allein muss einer wandern, dem andere abhanden gekommen sind, weil sie zwanghaft schneller rasen im Paralleluniversum. Zwischen uns ist das Fensterglas einer Hochgeschwindigkeitsapparatur. Es kann nicht geöffnet werden.

Gemeinsames Tempo und das Gefühl von Zusammenhalt täuschen die trendige Masse. Sardinen sind kaum mehr als ein Frühstück in Olivenöl für freie Menschen. Anders gesagt, Fische im Aquarium malen aus der Perspektive, regelmäßig gefüttert zu werden – bis man auch sie fischt und verspeist. Der verzerrte Blick kann sich selbst bestätigen als eine Wahrheit des bekannten Beckens. Kommentare auf einer großen Plattform sind unehrlich. Wortmeldungen täuschen Interesse am Künstler oder Werk bloß vor. Man nutzt die Bühne und ist dabei. Hier aber würde niemand wichtiger durch seine Anmerkungen. Das gibt den nötigen Raum für einen Nebenschauplatz und ein Stück weit Freiheit.

# Eine Nische für die Kunst am Feldrand

Meine subjektive Brille erschafft ein farbiges Spielfeld. Man weiß ja, die eigene Wahrheit bleibt beschränkt. Weniger als ein Bericht kommt zusammen, aber mehr als bloße Fantasie treibt mich. Da ist kein Chatbot nötig. Ich muss arbeiten, mich frei von Idiotie entfalten. Mit KI geschriebene Zeilen sind bestenfalls kreative Ideen. Ich kombiniere sie zu meiner Befriedigung. Eine Maschine fühlt ja nichts. Da sollten Menschen wachsam sein, wenn die Masse dem Bot folgt. Das Individuum möchte zum Auslaufmodell werden und der Mensch en bloc über die Klippe kippen. Meine kleine Welt ist nur eine Insel. Ich weiß das, wenn die Flut kommt und habe noch ein Boot. Das zweite „o“ also. So ein Schreibacker ist eine Leinwand für den Künstler. Man tobt sich aus in selbst gemachter Natur, Sport ohne Zuschauer. Ich möchte nicht bewundert werden. Schreiben, zeichnen und malen ist nötig für mein persönliches Glück.

Ein beinahe fiktives Schönefeld interessiert nicht die Bohne. Wir sind nur ein Kaff im Norden. Kein politischer Kraftakt trennt uns von der Weltstadt wie Großbritannien von Europa. Die Düpenaustadt werden wir genannt? Unsere schmale Au düpiert niemanden. Sie ist kein nennenswerter Grenzfluss, Wasserärmel oder schiffbarer Kanal. Hamburg hört auf, und wir fangen ohne spürbare Kontur an. Am Rand vergessene Häuser gehen über unsere. Der Zufall wollte eine Grenze im langweiligen Westen, die Kreisstadt braucht uns nicht. Wir sind die Lücke, ein freies Feld mit darauf sprießenden Gebäuden. Ein Grund unseres Hierseins lässt sich schwerlich finden. Eigentlich ist das alles unnötig wie vieles.

# Bauen für die Freiheit

Der alte Acker sucht noch den Kern? Das jedenfalls behauptet die Bürgermeisterin. Investoren reichen ihr die Hand. Durch die Mitte vom Ort geht flott der Durchgangsverkehr. Wie die Leute über Fehmarn drüber fahren, weil sie nach Dänemark möchten, verlassen Menschen Hamburg und möchten schnell die wilde Steppe erreichen. Wir stören dabei nur. Die Freiheit ist bekanntlich westlich. Der Sonne nach folgen wir dem gleißenden Licht – bis dieses im Osten explodiert. Europa hängt am Leithammel Amerika, wird aber von rückwärts überrascht. Da sind auch noch welche? Kurzfristiges Vergnügen gefällt dem gemeinen Lebewesen, und das ist der Mensch: Autofahrer beherrschen sich mühsam, dann aber kommen die erlaubten hundert Stundenkilometer. Im modernen Outback trägt man die Waffe nicht im Holster. Man fährt damit. Freie Menschen geben gerne Gas. Andere Kleinstädte sind wirklich welche und haben mittendrin ihre Kirche, Rathaus und Dorfplatz. Bei uns stehen die Marken irgendwo in der Wiese rum. Der Feldweg dazwischen ist eine Piste. Es gibt kein Stadtzentrum, außer man liest die großen Blechbuchstaben am Einkaufszentrum und glaubt daran.

Das stört unsere schöne Feldmutter. Sie möchte ewiglich in die Geschichte eingehen mit einer großen Kernsanierung. Glückstadt an der Elbe wurde am Reißbrett geplant. „Das will ich auch!“, ist das Motto von Menschen, die sich als königlich empfinden. Eine Frau kann heute alles erreichen. Christiane hat Bauschmerzen. Sie geht mit ihren Visionen nicht zum Zahnarzt: Die Skyline von Lurup endet, der Gaumen eines Papiertigers will wichtig werden. Flachland lädt zum Aktivsein ein. Schon in den Achtzigern waren die Stadtplaner großartig. Schönefeld bekam sein Viadukt und eine Städtepartnerschaft dazu. Die Zeitenwende macht es möglich, ganz anders zu interpretieren, was wirklich gebraucht wird. Das hat die Politik begriffen. Brückenbauer haben ausgedient. Wir ziehen die Wand hoch. Luninez ist Fallout von gestern und das einstige Symbol nur noch Betonschrott. Brückenabriss, die Lücke im Gebiss wird geschlossen. Wir mauern durch bis Itzehoe. Leoparden brüllen gen Moskau. Bauern im Feld zeigen Zähne, können bauen.

# Wir wollten immer wichtig sein

Von Beginn an überflüssig und ein verplantes Projekt, im Provinznest suchte man die Anerkennung richtiger Städte. Aber unser Dorfleben bleibt brutal banal. Ein Säufer mit Bierdose räsoniert auf dieser „Luninez-Brücke“. Er hat den Stammplatz gefunden, und wir sind sein Kaff, das die Opfer von Tschernobyl verhöhnt. Einige Jugendliche böllern mal oben. Das Kunstwerk eines vergessenen Architekten interessiert uns nur, wenn ein Radrennen durchkommt. Niemand geht alltags oben, braucht das Ding, auch nicht die Partnerstadt, die der Brücke den Namen lieh. Wir nutzen die Ampel direkt darunter. Die Schönefelder gehen einfach so über die Straße wie anderswo auch. Ausgeliehen hat sich’s. Ein menschlicher Strom fließt, verlangt mehr als plakative Politik.

# Kunst am Bau?

Wer sich ein Denkmal setzen möchte, sei gewarnt. Ich weiß, wovon ich spreche. Am Rand der großen Stadt stehen reichlich Häuserblöcke einer ausgedehnten Anlage, die ich komplett farbig gestaltet habe. Jugendsünden schauen zurück. Nach vorn geht der Blick, neue Architekten sucht das Land, und die müssen klotzen. Jetzt bauen wir, was man auch braucht. Wer Krieg und Despoten entflieht, benötigt ein Dach über dem Kopf, möchte nicht irgendwo drunter Schutz suchen. Darum haben wir Politiker. Sie wissen, was zu tun ist. Zur Zeitenwende haben sich ikonische Zementinstallationen überholt. Rheinmetall ballert. Die Front verläuft im Osten. Wir stellen keine Nissenhütten auf. Dieses Dorf kann mehr!

Aus den platten Plänen reckt sich das Modell im Rathaus schon nach der Decke. Bald werden wir Boomtown, und die neuen Klötze kommen. Megablöcke verschatten unsere Wiesen, aber es besteht noch Hoffnung für Skeptiker. Der Oberbauminister hat sich vom Acker gemacht, vom Felde quasi aus privaten Gründen, heißt es. Vielleicht bleibt alles wie es ist. Die Grillen singen, ein Bett im Kornfeld liegt frei, und es ist sein Sommer: Karl der Käfer wird nicht fortgejagt. Kalle das Wildschwein suhlt sich im Dreck. Schön ist das Feld und vertraut die tote Hose. Unsere Jugend verlässt ihre Brutstätte umgehend nach der Schule. Niemand twittert. Keine Kommentare erheischen Aufmerksamkeit. Vögel zwitschern im Dorf. Sie pfeifen was von den Dächern. Das ist auf dem Land üblich. Die Weltstadt schenkt uns keinen Bahnhof. Hier bei uns ist der Landwirt noch ein Bauer. Es ist keine Kunst zu malen in diesem Kreis westlich von Hamburg, aber eine, diese besondere Heimat zu begreifen. Das dauert, bis ein Quiddje dazugehört.

# Alltagsgeschichten

Wir haben unseren Keller aufgeräumt. Das war wieder mal nötig. Das Auto wurde randvoll mit Müll, den wir nach Kummerfeld gebracht haben zur GAB. Das ist schon eine Woche her, und inzwischen ist da unten ein neues Kabel verlegt worden, letztlich der Grund auszumisten. Wir wollten den Handwerkern Platz schaffen. Anschließend konnte ich mich dazu durchringen, mein altes Teleskop wegzuwerfen. Das waren ein massives Stativ, der Aufsatz, paralaktisch ausgerichtet und ein großer Karton mit dem Refraktor. Das Fernrohr von Quelle: Ich habe es als Jugendlicher geschenkt bekommen. Mit beinahe einem Meter Brennweite ein tolles Rohr! Mein Stativ ersetzte das mitgelieferte und war viel stabiler. Ich habe es selbst gebaut. Auf der Stange mit dem Ausgleichsgeweicht befand sich eine Halterung aus Sperrholz. Diese, ebenfalls ein Eigenbau, konnte meine Spiegelreflexkamera aufnehmen. Zusätzlich der mitgelieferten Okulare hatte ich weitere, die vom Durchmesser her passten. Es gab auch einen Adapter mit Bajonett, um die Kamera direkt anzustecken. Mein Onkel hatte ihn mir aus Kunststoff passend gedreht bei AEG. Als Jugendlicher und junger Erwachsener kannte ich mich gut aus am Himmel und in der Fotografie, habe selbst entwickelte Negative und Abzüge in der Dunkelkammer gemacht. Ich konnte in Schwarzweiß wie auch in Farbe arbeiten, hatte qualitativ gute Technik und einiges an Fachwissen in vielen Bereichen.

Nachdem jetzt alles am neuen Platz recht ordentlich wirkte, beschloss ich, noch einmal nach Ahrenlohe zu fahren mit diesen drei Teilen. Seit dreißig Jahren hatten die Sachen mal in dem einen und dann anderen Keller vor sich hingestanden. Der Karton mit Fernrohr, das massive Stativ, der paralaktische Aufsatz, das ging gerade gut in den Kofferraum unseres Wagens, ein geräumiger Kombi. Es war nicht nötig, Sitze umzuklappen. Ich fuhr also bester Laune los, weil wir endlich aufräumten und doch wehmütig, weil wieder ein Stück meiner Vergangenheit ausgedient hatte. Kummerfeld oder Ahrenlohe, wie es in der Gegend heißt, ist nicht weit entfernt. Ein kleines Stück „über die Dörfer“ in der Nähe fahren, auf die Autobahn, und in weniger als einer halben Stunde ist man angekommen mit dem Müll. Eine gute Sache.

# Auf dem Abfallhof

Im Eingangsbereich gibt es eine Rampe zur Waage. Dort macht man den Motor aus und geht in die Bude, erklärt, was sich im Auto befindet und muss je nach Sorte bezahlen oder eben nicht. Ich bin vergnügt, weil keine anderen Wagen vor mir sind. Das einzige Fahrzeug ist meins hier am Nachmittag, und die Sonne scheint. Ein fröhliches Gespräch mit dem jungen Mann ergibt, ich bezahle sieben Euro für eine kleine Menge Hausmüll. Dafür ist alles richtig entsorgt, denke ich und rolle leicht im Standgas von der Rampe auf das Gelände. Auch hier ist nix los. Wenige Fahrzeuge verteilen sich auf der Fläche. Neonfarbig bekleidete Männer von der GAB laufen herum, die ordnend in den einen oder anderen Container greifen, manches neu sortieren. Schon warm ist die Sonne am ersten Tag im Monat März. Heute hätten wir den Geburtstag meiner Mutter gefeiert.

Ich lege Stativ und Aufsatz vorsichtig in den Restmüll, bin unsicher, wo das hingehört und komme anschließend mit dem Karton, in dem sich das Fernrohr befindet, wieder, treffe einen Müllwerker. „Das ist noch nicht kaputt“, sage ich. „Du könntest es zusammen mit dem Stativ deinem Enkelkind geben, wenn du eins hast“, schlage ich vor. „Wo soll das hinein?“ Der Mann greift in den Container und gibt mir das Stativ wieder raus. „Das muss zum Holz.“ Wir packen nun zusammen das Fernrohr aus. Der Arbeiter richtet es leicht nach oben gegen den Himmel. Er sieht aus wie Long John Silver dabei. Der Müllmann schaut hindurch, obwohl kein Okular drinnen steckt, dreht dann den Kopf, grinst mich an und lässt das Rohr im lockeren Bogen durch die Luft in den Container für Metalle segeln. Der weiß ja nicht, was es mir bedeutet. Ich nehme das andere Teil, frage: „Möbelholz oder Außenbereich?“, weil mein Stativ aus Dachlatten ist, und er sagt: „Das kannst du zum Möbelholz tun.“ Ich gehe die wenigen Meter hin, werfe das Dreibein in den Müll und komme zurück. Der Mann hat für mich schon den Karton säuberlich vom Styropor getrennt. „Die Pappen in die Acht, und das hier musst du wieder mitnehmen – nach Hause.“ Ich schaue ihn verständnislos an. „Styropor gehört zum Recycling. Es muss in die gelbe Tonne, und das macht jetzt ein anderer Entsorger.“ Ich laufe zur Acht mit meinen beiden Teilen vom großen Karton, während der Mann mit einem Kollegen quatscht, der dazugekommen ist. Dann bin ich wieder da und greife meinen Einsatz, mehr als einen Meter lang, und knapp einen halben zum Quadrat. „Dahinten liegt ein Styropor von doppelter Größe in der Sieben“, sage ich. „Das habe ich wohl übersehen“, meint der Typ, grinst frech. „Ich habe schon acht Monate wegen gefährlicher Körperverletzung“, pampe ich und lege den weißen Klotz zurück in meinen Kofferraum, setze mich ans Steuer, fahre langsam vom Hof.

# Meine gute Laune ist dahin

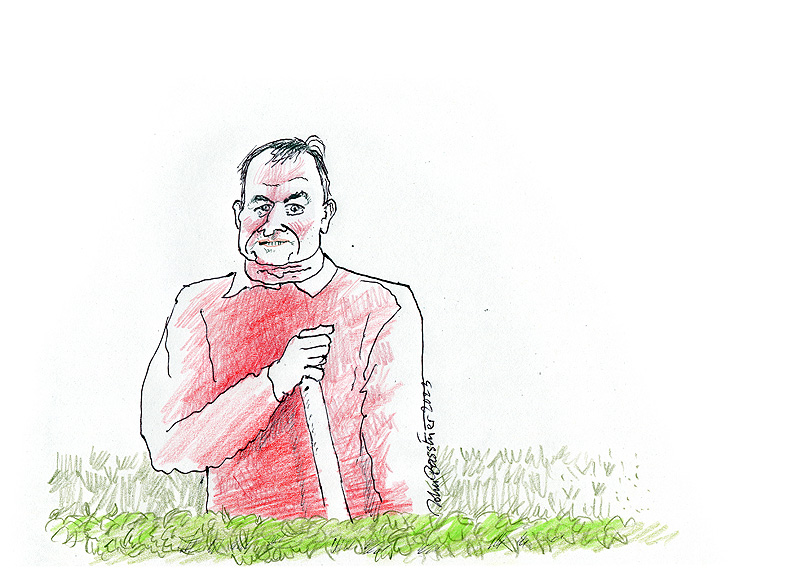

Voller Hass auf meine Mitmenschen fahre ich mit knapp neunzig auf der Autobahn rechte Spur nach Hause. Genervte überholen ständig. Es gilt hier hundert und vor mir rollert ein Lastwagen, dem ich folge. Zuhause angekommen, parke ich in einiger Entfernung, weil Aldi umgebaut wird und die Parkplätze der angrenzenden Straße aktuell wegfallen. Mit dem Styropor in der Hand gehe ich an einer Grünfläche vom Hochhaus im Dorf vorbei. Hinter der Hecke steht Robert* (Name geändert) im roten Sweatshirt, weil er in der SPD ist? Er hat eine Harke in der Hand und denkt scheinbar über eine Gartenarbeit nach. Ich blaffe: „Du bist doch in der Politik, Gniffke?“, und er bestätigt noch fröhlich, weil er nicht wissen kann, dass er gleich mein Blitzableiter werden soll für einen pauschalen Wutausbruch. „Siehst du diesen Klotz?“, frage ich. „Ein großes Teil, wo hast du das denn her?“ „Das musste ich eben von der GAB wieder mit nach Hause nehmen. Vom Volumen her ein Drittel meiner gesamten Menge, und ich habe sieben Euro bezahlt.“ Ich schnauze ihn an und erzähle die Geschichte, der Müllwerker habe mich abblitzen lassen, weil die „gelbe Tonne an RMG“ gegangen wäre. „Ich war ein überzeugter Demokrat, mein Leben lang“, koddere ich nun voll gegen Gniffke, als wäre die Politik schuld an allem. Robert sagt nichts, sein Kopf wird so rot wie sein Shirt. Er steht da wie ein Rotbarsch auf dem Trockenen und glubscht mich mit hervorquellenden Augen an. „Diese scheiß Politik. So seid ihr alle“, ich zähle drei Namen auf, zeige mit dem Finger in Richtung Rathaus und nehme an, dass Gniffke wohl weiß, wie bescheuert der Wechsel auf den anderen Müllversorger RMG allgemein bewertet wird. Auch impliziere ich, dass Robert sich erinnert, wie armselig sein Freund Kalle und andere in der bekannten Geschichte waren, die uns alle verbindet.

Mir gefällt, einen Schuldigen für alles vor mir zu haben. „Du bist Politiker“, knalle ich dem entgeisterten Gniffke entgegen, „und sollst wissen, was mir durch die Birne geht, wenn wir einander begegnen.“ In dem kommunal engagierten Mann erkenne ich nicht den netten Robert, mit dem sonst ein fröhliches „Hallo“ die typische Form ist, einander zu grüßen. Das soll der gerne wissen. Ich gehe weiter mit meinem Styropor: „Einfach in die Wiesen schmeißen!“, deute das kurz an, und fast fällt das Ding noch in seinen Garten. Er ist Verwalter vom ganzen Komplex und ein gründlicher dazu. Ich schnaube: „Wir haben in der Schule gelernt, wie scheiße es bei den Nazis war, und ich habe mich immer für Politik begeistert – wie dumm von mir.“

Eine Abrechnung, und sie tut gut. Möglicherweise vollkommen deplatziert, aber mir fällt vieles ein. Es sind persönliche Erfahrungen mit Roberts Freunden, die mich verändert haben. Ich schaue ganz anders nach Berlin als früher nach Bonn. Im Gesicht einer in Kiel erkenne ich dasselbe wie hier im Ort, blasierte Frauen. Das ist keinesfalls am Inhalt von Politik festzumachen, sondern rein optisch motiviert. Eine intuitive Ablehnung, ich habe gelernt, dass es besser ist, die eigene Perspektive anzunehmen. Verständnis für Politik rächt sich auf allerbitterste Weise. Wer glaubt, nahe der Verwaltung könne man fröhlich Teilhabe leisten, mitgestalten oder Freundschaften pflegen, sollte wachsam sein. Es gibt viele, die sich verstört abgewendet haben. Beispiele frustrieren, können leicht zusammengeschrieben werden.

# Politiker als Feindbild

Wir müssen begreifen, der Staat ist niemals unser Freund und Helfer. Was als Reform bezeichnet wird, bringt neue Probleme. Wo Ungerechtigkeiten zu beseitigen proklamiert wird, schafft die Regierung neue. Ich erinnere, mein Steuerberater hat die Grundsteuererklärung für unser Haus einige Tage nach der Abgabefrist eingereicht. Ihm war klar, dass der Termin nach hinten raus verschoben würde. Natürlich wird pauschal bei allen Bescheiden Einspruch erhoben. Ein Kollege hatte ihm geraten anzufangen. Es wäre langsam Zeit, sich mit dem Stapel an Akten zu befassen. Wir lagen oben auf einem alphabetisch geordneten Haufen. Seine abfälligen Bemerkungen bezüglich der Umsetzung dieser Reform bestätigen meinen Eindruck dilettantischer Arbeit in Kiel. Man kennt Hausbesitzer, ist untereinander befreundet, segelt zusammen, trifft sich im selben Hafen am Wochenende. Beim geselligen Grillen tauschen die Menschen sich aus, wie die Dinge laufen. Unsere freie Gesellschaft besteht nicht nur aus Arbeitern und nicht arbeitenden, quer schießenden Spinnern, wie es manche meinen. Es gibt kritische Beobachter in einer transparenten Welt. Die sind ja nicht alle blöd, diese Leute, wenn sie öffentlichen Quatsch bemerken.

Auch im Großen sehe ich nur Peinlichkeiten, menschenverachtendes Schönreden. Ob wir tausend Euro mehr oder weniger an Energiekosten zahlen, ist unwichtig, wenn man genügend besitzt. Die Umsetzung der Gaspreisbremse bis diese installiert wurde und mediale Breite der ständig wechselnden Darstellungen, was die „Verbrauchenden“ zu erwarten haben, muss diejenigen, welche jeden Euro umdrehen, fertig machen. Da wird immer vor Frust gewarnt, doch dieser scheint hausgemacht. Die soziale Partei von Olaf Scholz fährt je nach dem Licht ihrer Ampel los oder stoppt abrupt. Überall, bei jedem Thema, erkennt der Wähler eine schwache Regierung, die mit „Doppelwumms“ den Wirtschaftsstandort Deutschland pulverisiert. Ob es um die Renten geht, in Sachen der Pflege, bei der armseligen Schul- und Kindergartenpolitik; das Land verspielt, was unsere Eltern nach dem Krieg aufbauten.

Wir meinten, in Europa könnten keine Grenzen mehr verschoben werden? Der permanent als Angriffskrieg bezeichnete Konflikt zeigt unsere Hilflosigkeit gegenüber übergriffigen Strukturen. Wer an allem Schuld ist, bleibt weit weniger klar, als die Medien in erschreckender Einmütigkeit kommunizieren. Die Zerstörung unserer Energieversorgung und die armseligen wie hilflosen Äusserungen unseres Wirtschaftsministers – zu welchem Thema auch immer – machen dem Bürger deutlich, ausgeliefert zu sein. Ich muss nicht wählen gehen, weil es unmöglich ist, Besserung zu wählen, sondern Lotterie darstellt.

Das alles rechne ich gegen Robert auf. Er ist der liebe Junge, bringt gerade den Garten in Ordnung. Als Maler kennt man die Farben: Ich sehe, ein rotes Männchen steht im grünen Gras und bleibt fassungslos zurück. Die SPD ist jetzt aktive Kriegspartei. Man schießt mit Leopardpanzern auf Moskau wie einst der Adolf. Von mir könnten diese doofen Ballermänner hier im Dorf noch lernen. Als Soldat, der seinen Wehrdienst geleistet hat, weiß ich, wie dumm, auffällig so ein Rotarsch im Grün hervorsticht. Kurz die Uzzi angesetzt und losgeballert. Wie dieser Scheißbulle, der neulich irgendeinen schizophrenen Neger beseitigte. Das ist unser Staat, und so bin auch ich geworden. Ich nehme kein Blatt mehr vor den Mund. Schizophren bin auch ich. Ich verwende ein verbotenes Wort? Die Musiker, die ich bewundere, sind schwarz. Ein Freund, der mir entschieden geholfen hat, ist Afrikaner. Nie vergesse ich, er hält seinen bloßen Unterarm parallel an meinen, dass sie sich berühren. Ich trage ein schwarzes Oberhemd und mein Freund ist kurzärmlig bei diesem Vergleich: „Ist nicht schwarz. Ist braun“, sagt er und lacht breit wie Louis Armstrong. Mir schießen die Tränen in die Augen, wenn ich dran denke, wie die Polizei mit psychisch Kranken umgeht. Überhaupt, Deutschland, Lügenpresse: Ich finde Frauen wie beispielsweise Jana Pareigis (eine Journalistin vom ZDF) mega eingebildet, wenn die den Mund spitzt, um alles so deutschkorrekt zu präsentieren wie nur irgend möglich. Sie ist taff, aber mich nervt sie. Ob man Menschen mag, hat doch mit der Hautfarbe nichts zu tun.

Ich vermute, diese Querdenker, eher querköpfig als wirklich kritisch, frustriert die Eleganz der Berichterstattung. Es ist diese vermeintliche Perfektion. Sie verstört Ältere, irritiert bis zum Widerspruch, das könne so nicht wahr sein. Alle Sender erscheinen gleichermaßen korrekt. Inhaltlich stimmen viele Meldungen überein. Die Tagesschau spricht Constantin: Als „Roboter“ wurde er schon verspottet. Unsere Zukunft läuft heute, und sie ist automatisch. Das ist Clark Kent als Deepfake in Echtzeit. Ein Typ, optisch wie Superman im bekannten Comic. Der liebe Junge von der Schauspielschule hat im Sprechunterricht besonders aufgepasst? Mit jedem Wort formt der Mann ein Kunstwerk der dezidierten Betonung. So korrekt an Deck von Deutschlands liebster Nachrichtensendung ist er. Das ist vom Zuschauer gewollt? Käme es zu einer Liaison mit Jana vom Zweiten, gebärte diese unweigerlich einen kleinen R-zwo. Man muss aufpassen, was man schreibt. Jetzt gibt es Menschen, die müssen nicht nachdenken. Sie sprechen wie gedruckt und sind allzeit perfekt. Das macht Angst. Richun-Hee ist bei uns angekommen. Zigeunersoße verbieten, Negerküsse zu Schokohauben degradieren, Indigene, Studierende, Geflüchtete, queere Leute erfinden und Homophobe brandmarken ist modern. Was fällt euch noch ein, mangelnde Authentizität zu kaschieren?

# Die Person ist eine Frau

Es gibt keine Mumien mehr. Das sind jetzt mumifizierte Personen. Fällt jemand über Bord, fährt der Kapitän heutzutage ein „Person-über-Bord-Manöver“. Ich musste in einem Buch meine sämtlichen Illustrationen, die ich vor Jahren mit der üblichen Wendung: „Mann über Bord!“ machte, für eine Neuauflage anpassen. Mehr davon? Schauspielerin Céline Dion ist aktuell am „Stiff-Person-Syndrom“ erkrankt. Das ist nicht nur eine seltene Krankheit. Sie ist jetzt auch feminin. Der korrekte Name ersetzt das „Stiff-Man-Syndrom“, lese ich. Das hilft ihr bestimmt. Schwierig, ernsthaft zu bleiben für einen wie mich mit weit zurück reichender Erinnerung. Für markante Textstellen und Bezeichnungen habe ich mich schon immer interessiert. In „E-Mail für dich“ meint Joe (Tom Hanks) über Kathleen (Meg Ryan): „Selbst wenn sie aussieht wie ein Briefkasten, wäre ich dumm, wenn ich sie nicht heiraten würde!“ Warum das hier zitiert wird? Ich weiß noch, er imitiert auch eine Stelle aus „Der Pate“, und Kathleen findet: „Alles sollte persönlich sein.“ Vorausschauend! Meg Ryan verwendet „Shopgirl“ als Synonym im Film. Digitale Kommunikation ist neu, als der tägliche Streifen „Supergirl“ in den Zeitungen eingestellt wird. Kryptonit ist geblieben. Was gegen ein „Person-Problem“ hilft, ist nicht bekannt? Bewegung vielleicht, Sport. Sprache ist Wortakrobatik. Wer länger spricht, steht auf dem Podest. Wir erfahren von Spaniern und Spanierinnen, Spielern und Spielerinnen, was diese tun. Es wird berichtet, wo Norweger und Norwegerinnen gewinnen. Unsere Syntax sperrt sich, mit den Deutschen geht das nicht. Bürger und Bürgerinnen gendern ungern? Das heißt gar nichts. Germaninnen statt Germanistinnen bekommen ihren Willen. Die Leute lehnten die Corona-Impfung ab, bis sie mehrheitlich dafür waren. Man war gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, jetzt ist eine Mehrheit dafür. Menschenmassen gendern, werden Pillen fressen, Kriege führen – bis sie tot sind. Eine tote Erde ist erreichbar. Vielleicht dauert das nicht mehr lang. Das Weltall sei unendlich wie die menschliche Dummheit, meinte Albert Einstein und schränkte vorsichtshalber ein: „Beim Weltall bin ich mir noch nicht sicher.“

# Abgeschweift

Das muss man erzählen: Am Tisch einer Terrasse vom Restaurant, wir sind im Urlaub, genießen. Seit einiger Zeit schon kommen wir her, mögen den Ort, und einige Landmarken sind zum vertrauten Terrain geworden für gute Entspannung. Es ist ein lauer Abend mit Blick aufs Wasser. Eben ist der nette Ober, der seit einiger Zeit hier arbeitet, wieder drinnen. Er hat uns den Wein gebracht und ein wenig von sich preisgegeben, wie er etwa an den Job gekommen ist. Ich mag den sehr, weil er Emotionen einbringt und sage das meiner Frau. Dann kommen zwei Typen aus dem Eingang mit dem Verkaufstresen für draußen, gehen an uns vorbei. Abfällig sagt einer: „Das’ doch nur ’ne Schwuchtel.“ Ich käme nicht auf die Idee, den Mann im Service so zu nennen, aber nun fällt mir auf, der könnte gemeint sein? Das kann keine Wortpolizei ändern. Ich bin außerstande, meinen Schwanz bei einem Mann in den Arsch zu schieben. Wie eklig diese Vorstellung ist. Und weil ich sage, was alle Männer mal sagen, würde die Welt besser, weil jetzt m/w/d irgendwo steht, ich angezeigt, ob meiner Worte? Ihr seid krank, Leute. Mein Deutsch- und Klassenlehrer war schwul und wird immer der großartigste Mensch für mich bleiben, weil er mir so viel beibringen konnte, dass kein Schwein mich wegtasern kann, wenn ich nicht weiter weiß.

Da gehe ich also nach Hause. Ich stopfe die weiße Form in unsere neue gelbe Tonne, die von der RMG endlich geliefert wurde. Wochenlang habe ich meinen Recyclingkram in den Hausmüll getan, weil die GAB ihren Behälter fristgerecht mitgenommen hat und der andere nicht kam. Dabei habe ich erfahren, dass nur ein Teil der Sachen überhaupt recycelt wird. Das, was wir in der Küche fein säuberlich trennen, wird in nicht unerheblicher Menge einfach verbrannt wie der allgemeine Hausmüll auch. So etwas frustriert viele. Es gibt eine vorgeschriebene Quote. So viel muss zurück im Kreislauf der Herstellung ein Rohstoff für neue Produkte sein. Je nachdem, wie gut ein interessiertes System verdienen kann, bringen entsprechende Firmen sich ein mitzumachen. Aktuell wird etwa die Hälfte vom deutschen Verpackungsmüll wiederverwendet. Das ist weniger, als viele meinen. Jetzt noch behördlicher Wechselquatsch, denkt man. Inzwischen klappt es reibungslos mit dem neuen Anbieter, den die Politik gezwungen war zu beauftragen. Man sagt, es sei eine EU-Regelung, regelmäßig die Vergabe neu auszuschreiben. Die GAB wäre einfach zu teuer, und der Verwaltung bliebe nichts übrig, als den Auftrag wegzugeben. So stand es in der Zeitung. Die eigentliche Posse entspann sich um die Nichtweiternutzung der vorhanden Tonnen. Die konkurrierenden Unternehmen sind sich diesbezüglich nicht einig geworden? Mir doch egal.

# Nie wieder engagiere ich mich für was

Ich gehe nicht zur Wahl. Die Klimakrise ist mir wurscht. Soll doch Russland die halbe Ukraine verschlingen! Kommt eine Gendertante im Fernsehen, schalte ich weg. Bald ist wieder „Putztag“ in Schenefeld. Nicht mit mir. Da geht dann die Bürgermeisterin großartig voran und ihre SPD, aber ohne mich. Das ist toll, wie gut sie wirkt beim Gesicht machen. Gerade aktuell war Mahnwache wegen dem neuen Krieg am Rathaus. Man kennt das. Erst in die Kirche beten gehen, dann betroffen sein und eine Schweigeminute zum Besten geben. Gut daran ist, dass die Eingebildeten ihre Klappe halten müssen. Regelmäßig sammeln sich Gutmenschen und steinmeiern öffentlich. Am Volkstrauertag kommen dorfbekannte Renommisten wegen früherer Weltkriege zusammen (am Heldengedenkplatz mit Spielmannszug in der Hauptstraße). Danach folgt traditionell geselliges Zusammensein. Man trinkt Ouzo und Bier (eines auf Kosten von Christiane) – ohne mich, Leute.

Vom Atelier aus schaue ich hinunter, wie unsere Pastorin in der offenen Tür vom „Lindos“ mit der Bürgermeisterin scherzt. Die Feuerwehr, die Musiker, sie gehen gut gelaunt zum Griechen rein nach ihrer Trauer wegen dem Weltenkrieg eins und zwei. Als Guddi mit ihrem „Elektriker“ erscheint, klopft Räubers Tochter dem freundschaftlich auf die Schulter; armer Kalle? Ich bin froh, nicht mehr mitzutun. Dann stapfen sie hinein ins Restaurant, die oberen Zehntausend vom schönen Feld.

Das war vor Weihnachten, und ich denke oft daran. Jetzt kommt der Frühling! Mein Keller ist aufgeräumt. Die Sonne scheint, und heute hätte Greta Geburtstag gehabt. Mein Styropor ist versorgt. Ich schließe den Container, gehe in Richtung Wohnung, schaue in den Briefkasten. Ich nehme den „Stephansbrief“ heraus und werfe ihn ungelesen direkt in die Kiste mit Papiermüll.

🙂