Die Entdeckung der Angst

Ertappt! Wo Peinlichkeit keine Rolle mehr spielt, geht es um die Existenz, das nackte Überleben: Angst. Es bedeutet die besondere Erfahrung für jedes Lebewesen, angesichts einer Gefahr ohne sicheren Fluchtweg klarkommen zu müssen. Wenn es zurück nicht geht, muss einer kämpfen. So weit, so gut. So ist es eben. Was aber tun, wenn sich das Übel im eigenen Leib zeigt, beispielsweise erbringt der Besuch beim Arzt eine schwerwiegende Erkrankung? Schluss mit lustig und nicht: „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich’s völlig ungeniert“. Es kann der Moment kommen, wo wir uns auf den Hosenboden setzen müssen, sogar auf den nackten Arsch.

Und der Boden ist eisig.

Schäbige Spottdrosseln fliegen da und schwarze, maskierte Gestalten stehen drumherum, und das Ganze ist kein Film oder nur ein Traum? Dann gilt es, unangenehme Entscheidungen zu treffen, so oder so – und die Alternativen sind allesamt nur schmerzliche. Es gibt Gegner, die sich kein Spiel aufzwingen lassen von uns.

Viele meinen ja, unser allgemeiner Sprachgebrauch führt uns dahin, sie müssten auch gegen das Böse im Körper einen Kampf führen, gegen die Schmerzen, den Infekt, Krebs usw. Ein verrücktes Gehirn richtigstellen, den Menschen besser einstellen mit ihren Pillen, das möchte auch die Psychiatrie. Ist das ein ebensolcher Kampf und ist das Gemetzel, dieses Abtöten der NGOs im eigenen Kopf mit chemischen Kampfstoffen zielführend? Der typische Kampf gegen den Wahn wird ausgetragen wie gegen ansonsten bekannte Feinde im Leib. Ob aber diese Schlachten überhaupt siegreich gewonnen werden können, fragen wir selten. Wir benennen den Gegner und weniger, dass wir’s begreifen, was wir erkannt haben, erschaffen wir die finstere Realität selbst mit ihrem Etikett. Das schreibt einer vom andren ab, studiert nicht lang, kopiert einfach.

Die mit Begriffen konkret genannten Widersacher erscheinen bald recht stofflich. Wir nutzen Diagnosen gekonnt. Es mag noch angehen, man operiert den Tumor raus und sieht sich als Kämpfer gegen einen Feind. Wer die Influenza übersteht, spricht vom eigenen Immunsystem, das erfolgreich gegen ein Virus siegte, das von außen kam. Die Formulierung und wie alle anderen zu sagen, gegen den Schmerz „zu kämpfen“, ist typisch, aber hier wird deutlich, dass man es übertreiben kann. Der Kampf gegen den Schmerz findet auf dem eigenen Terrain statt, wird verbrannte Erde hinterlassen. Wer ständig Schmerzmittel einsetzt, dürfte sich insgesamt auf Dauer schaden. Schmerz gibt es nur im Körper vom Menschen, der diesen Schmerz hat und insofern ist das kein Gegner hier und da. Wir kämpfen gegen den Schmerz; dann kämpfen wir gegen uns selbst.

Ähnlich verhält es sich mit der Angst, wir können nicht gegen eine Definition kämpfen, ein Gefühl, dass unser System Mensch hervorbringt als notwendige Funktion. Eine funktionale Reaktion beansprucht den ganzen Komplex aus Gehirn, Körper und Gliedmaßen, schließlich die zukünftige Ausrichtung des beabsichtigten Verhaltens. Ein bekanntes Sprichwort gibt das passende Bild: Im Sumpfgraben nützt nicht zu probieren, sich an den eigenen Haaren aus dem Morast zu ziehen. Man muss in so einer Lage die verfügbaren Haltegriffe, Gräser am Hang anpacken, und wenn das nicht genügt, benötigt einer fremde Hilfe, sollte laut rufen. Wer sich selbst helfen kann, kämpft nicht gegen sich, sondern nutzt jede Möglichkeit, die sich bietet. Alle verfügbaren Kräfte erkennen und diese ins Geschehen zu integrieren, ist Sammlung, Zusammenreißen, Konzentration, aber kein Kampf, etwas auszuschließen, das weg muss. Wir führen Angst nicht ab wie Durchfall bei einer Lebensmittelvergiftung. Angst ist kein Gift.

Es ist die überlebenswichtigste Reaktion überhaupt.

Umgekehrt, wenn Fremde in Not unser Herz berühren, Menschen helfen einander. So kämpfen wir tatsächlich für das Wohl unserer Zeitgenossen. Das sind nicht verbale Haarspaltereien. Ich kann die Angst von „Herrn Meyer“ bekämpfen, indem ich dem gut zurede. Bei genauerer Betrachtung stellt sich leider raus, dass mir die Ängste vom Nachbarn, Nächsten nur ungefähr klar sein dürften. Der Fürchtende kann sein Übel beschreiben, und wenn es ein Kind wäre, sagten wir liebevoll:

„Davor brauchst du keine Angst zu haben.“

Beschwichtigung nennt man das.

# Allgemeine Gefühle?

Die Zivilisation kennt zu jeder Zeit ihr Gewohntes. Wir erziehen gemäß der Realität, an die wir uns angepasst haben. Die Indianer fürchteten das „Feuerross“, bis sie begriffen, dass das eigentliche Übel die Menschen waren, die mit der Eisenbahn ins Land kamen. Unsere Zeit kennt verbal initiierte Ängste. Wir heute fürchten, das Wort „Indianer“ zu verwenden, das früher alltäglich gewesen ist. Immer schwingt sich jemand auf, neue Namen zu fordern. In meiner Schulzeit war die frisch etablierte Demokratie die wichtigste Errungenschaft in Deutschland, das noch neue Grundgesetz und die Realität der Teilung des Landes nach dem überstandenen Krieg oft Thema. Baulücken prägten vielerorts die alten Straßenzüge. Der Krieg war noch sichtbar an mancher Brandmauer. Das Wort bezeichnete zu meiner Jugend hohe, fensterlose Außenwände, teilweise noch mit erkennbaren Spuren von Etagendecken des durch Bombenschlag getroffenen Hauses, das hier fehlte.

In den Köpfen der Alten – Zeitzeugen lebten noch reichlich – spukten die traumatischen Erlebnisse weiter. Diese Generation kannte die Angst wirklich. Viele verdrängten. Andere wurden nicht müde, uns zu warnen, aufzuklären. Sie erzählten davon, wie es war. Der Bunker unter der Michaeliskirche, die schlechte Zeit, als es nichts zu essen gab, Steckrübengerichte, und im Unterschied zu Mangelprodukten etwa redete meine Oma von „guter Butter“. Das war ein Vokabular, wie es heute weitgehend unbekannt ist. Es kamen auch neue Bewertungen auf. Hitler musste erst aktiv zum Verbrecher umerklärt werden. Nicht wenige wollten die Gräuel nicht wahrhaben. Viele hätten nichts gewusst vom Judenmord, behaupteten sie. Man suchte also den Sündenbock, wollte nichts wissen von kollektiver Verantwortung, die einige doch zu etablieren probierten. Es bedeutete hartnäckige Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft. Nur allmählich korrigierte sich Nazideutschland. Damals „wären wir schuld gewesen“, hieß es, aber „das sei vorbei“, sagten uns die Lehrer in der Schule und überhaupt: Nun galten wir als gut. Der Osten machte Angst mit seinem kalten Krieg? Der böse Kommunismus und auf der anderen Seite wir, die Befreiten, so konnte man es sehen.

Vom Tellerwäscher zum Millionär, das schien nun auch bei uns möglich.

Erste Risse bekam das brandneue Wirtschaftswunderbild mit der Stationierung amerikanischer Waffen auf unserem Boden usw. Man erinnert sich. Was einer Gesellschaft kollektiv Angst machen „darf“ im allgemeinen Kontext und nötigenfalls Kampf bedeutet, entspricht dem Drumherum der Zeit. Heute stellen nicht wenige (17 Prozent) die Demokratie grundsätzlich in Frage und befürworten (wieder) einen „starken Führer“, heißt es in den Nachrichten. Wir sind auf Kampf aus, auch innen im Land wird mehr draufgehauen. Das macht schon Angst.

Ein aktuelles Zitat:

Volker Wissing über das Aus der Amelregierung: Der ehemalige Verkehrsminister ist fest davon überzeugt, dass mit der Ampel eine Koalition gewählt wurde, die unterschiedliche Lager verbindet und Brücken baut. „Dazu hat die Ampel eine sehr große Chance geboten. Und diese Chance wurde fahrlässig nicht genutzt.“ Denn viele seien heute der Überzeugung, „Politik bestehe darin, dass ein Teil der Bevölkerung den anderen Teil besiegt“. (Tagesschau, Gabor Halasz, 6. November 2025).

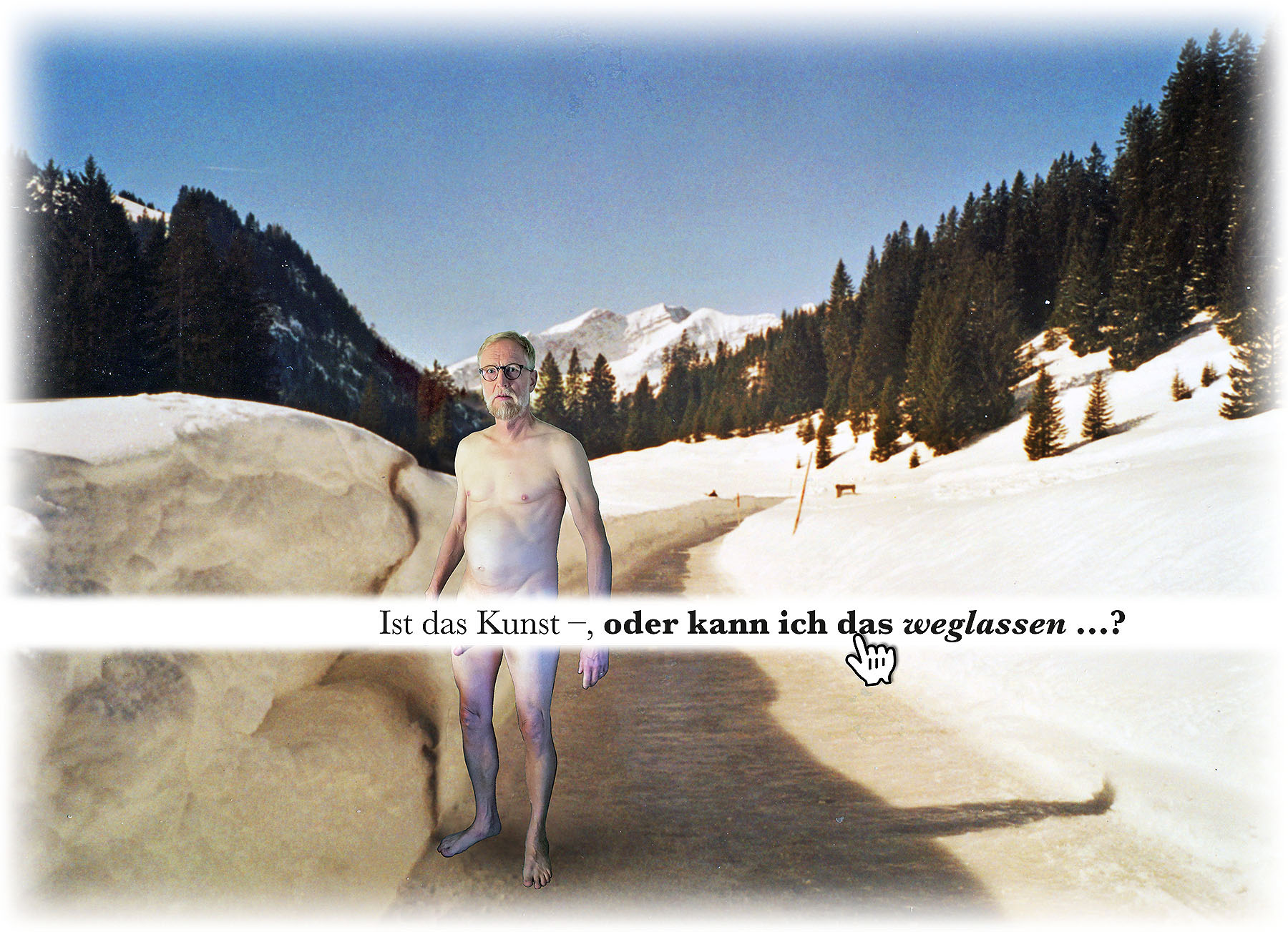

Demnach wäre das Bild, das die Menschen von ihrer Demokratie haben, heute ein anderes, man müsse die andere Meinung besiegen, mindestens mundtot machen. Vielleicht kommt es vielen nur so vor, aber es stimmt, die Gegenwart sieht immer anders aus als die alten Bilder. So wie jede Zeit ihre Gewohnheiten kennt, glauben entsprechend viele, sie müssten nur normal sein und bleiben? Sie zeigen mit dem Finger auf andere, die sich ihrer Meinung nach falsch verhalten. Was richtig ist, was falsch, bedeutet in erster Linie soziale Abmachung. Die natürlichen Gesetze, dass jemand, der sich im Gebirge oder auf See, auf sich allein gestellt, nicht vorsieht, scheinen manchmal dahin zu zeigen, dass tatsächlich eine höhere Macht uns abstraft bei Fehlverhalten: Da wird eine grundsätzliche Idee sichtbar, eine Daseinsfrage, wie richtiges Leben geht. Manches ist einfach falsch, soziale Regel her oder hin. Wer nackt im Schnee spaziert, erfriert irgendwann, und das hat nichts damit zu tun, dass nacktes Herumlaufen in der Öffentlichkeit unerwünscht ist.

Probleme, auch kleinere Schwierigkeiten, die aber unumgänglich sind, bestimmen den Alltag. Verzwickte Dinge, die nicht ignoriert werden dürfen, die zu meistern sind, dürften, erfolgreich bewältigt, Sinn machen. Das wird bei den meisten von uns ein kleines Hochgefühl auslösen. „Alles Leben ist Problemlösen“, meinte Philosoph Karl Popper und gab uns diesen Titel an die Hand, schrieb sein letztes Buch. Dinge vor sich her zu schieben, ist bekanntermaßen blöd oder auch feige und eher nicht das vitale Leben. Nun reden wir nicht von Angst, wenn es gilt, den mit Kaffee gefüllten Filter vor dem Absturz auf den sauberen Küchenfußboden zu bewahren, weil uns das Ding aus der Hand zu rutschen droht, aber Angst ist zunächst nur ein Wort. Wir können einen Begriff so oder so besetzen mit dem, was er uns bedeuten möge.

Für Schmerzen, um diese beim Patienten einschätzen zu können, nutzt der Arzt eine Skala, die er abfragen kann, eins bis zehn: „Wie stark tut es Ihnen weh?“ So gesehen bedeutet jede Problemlösung auch Gefahrenabwehr. Nächstens sollten wir überlegen, ob im besonderen Augenblick die allgemeine Richtschnur gilt (fälschlicherweise von uns angelegt wird) oder die wirklich relevante Einschätzung der Lage bedeutsam ist? Mit bewusster Haltung befreit einer sich vom Ballast, immer alles richtig machen zu wollen und setzt sich selbst an die erste Stelle. Man ist ja auch selbst derjenige, der den Schaden zuerst fühlt, wenn was in die Hose geht. Verantwortung beginnt, wo man seine Entscheidung trifft.

Wovor nun eine Gesellschaft sich insgesamt fürchtet und was sich die Politik zur Aufgabe macht, dafür einzustehen, wandelt sich, nicht aber die Verpflichtung des Einzelnen, auf die eigene Gesundheit acht zu geben. So traf Wissing seine Entscheidung, einen zerstörerischen Streit nicht mitzutragen. Den Bruch der Ampel hat das nicht aufgehalten. Die Karriereposition als Minister ist er los. Möglicherweise hat er seiner Psyche den Gefallen getan, als Berater die Welt zu belehren, und das tut ihm gut? Die Politiker, die der Ampelregierung angehörten, dieser Koalition aus drei recht unterschiedlichen Parteien, sind außer dem erfolgreich übergewechselten und in seinem Amt verbliebenen Verteidigungsminister Pistorius nicht mehr Teil der aktiven Regierung. Unter dem neuen Bundeskanzler Friedrich Merz überstand nur das Ressort Militär, Verteidigung die Zeitenwende. Das spricht doppelt für diese ungewöhnliche Persönlichkeit Pistorius. Er ist beliebt, ein Politiker, der so bescheiden wie selbstbewusst auftritt. Die Welt zu erklären, ist das eine, sie zu gestalten, das andere. Vom Politiker erwarten wir, dass er handelt.

Am Biertisch erklären kann jeder.

Die Amerikaner machen nicht nur verbal deutlich, dass sie nicht nötig haben, sich zu verteidigen. Donald Trump benannte das US-Verteidigungsministerium um. Es heißt jetzt Kriegsministerium. Resilienz nicht zuletzt gegenüber Russland soll das wohl heißen oder: „Was ihr könnt, verschiebt Grenzen? Können wir ohnehin als stärkste Macht der Welt.“ Drohgebärden prägen das Bild von Trump, von seiner autodidaktischen Weise, sich in der Politik zu probieren. Trump, das heißt einen Stil zu etablieren, der keiner ist. Ein Narzisst, der mucksch reagiert wie ein Kind bei Kritik und doch massig daherkommt, brutal poltert. Donald Trump ist einer, dem man jede irre Reaktion zutraut. So einer als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Das verunsichert und verändert alle Beziehungen. Wir, die unbekannten, kleinen Leute ändern sich deswegen ebenfalls. Die Menschen kommen auf ein neues Level kollektiver Ängste und reagieren entsprechend. Direkt wie dieser Präsident hat noch nie jemand an solcher Position seine Unbeherrschtheit, den Wunsch nach Anerkennung ausgelebt. Er macht auf scheinbar naive Weise seine Gefühle öffentlich. Emotionen, die jeden, aber auch besonders unreife Menschen kennzeichnen. So gesehen ist das einer von uns allen, kein geübter Profi der Verwaltung und darin liegt reichlich Gefahr. Die Hälfte der Amerikaner blendet diese bloß vermeintliche Ausstrahlung direkter Natürlichkeit. Sie sehen sich selbst, wollen sein wie er. Das ist der Spiegel des reichsten und mächtigsten Landes der Welt; was für eine Veränderung. Man reibt sich die Augen und erlebt eine nie gekannte Irritation als gemäßigter Europäer und kleiner Mensch auf diesem Planeten.

Die Zerstörung der freiheitlichen Demokratie ist die Folge, wenn ein führender Kopf wie ein durchgegangener Gaul losstürmt und auch im Innern Reinschiff machen befiehlt, allerdings auf eine Weise, die sämtliche gewachsene Struktur angreift, beiläufig zerstört. Donald Trump ist wie eine Krankheit, Bluthochdruck (oder so etwas) für sein Land. Er verschwendet ein Übermaß an Energie. Er steuert in Richtung Kollaps, und seine Anhänger rasen begeistert mit. Jetzt wird sich zeigen, wo die andere Partei bleibt, Menschen, die für Beruhigung der Lage, Vielfalt und Vernunft stehen? Das sind dieselben emotionalen Wellen quer durchs System, die auch ein einzelnes Wesen in bedrohlicher Lage spürt, das existentielle Angst erlebt. Mal sind wir gekränkt, resigniert. Dann geben wir wieder heftig Gas, an sich ganz normales Erleben, aber eben nicht Gelassenheit und Geschick.

Wo Angst herrscht, ist jede Eitelkeit gekränkt und Überreaktionen einerseits wie Lethargie auf der anderen Seite kennzeichnen das. Donald Trump, der Mann hat Angst. Warum nur? Er fürchtet, nicht gemocht zu werden, möchte den Friedensnobelpreis und steckt sich doch korrupt was vom Staatsvermögen in die eigene Tasche, heißt es. Er greift sein eigenes Terrrain an, provoziert ohne Not jeden Kritiker. Der Präsident von Amerika regiert nicht, er reagiert über, jeden Tag aufs Neue. Wir anderen sollten dagegenhalten können mit mehr Geschick: Wenn das nicht gelingt, heißt das nur, das der neue amerikanische Weg leider funktioniert. Es wäre bloß ein Spiegel unserer Zeit, eine Reflexion der überhitzten Lage, das überdrehte Gemüt von uns allen, welches nun die Richtung bestimmt.

Wie sich unsere Normalität zeigt, ist so wechselnd wie die ständigen Veränderungen der Gegenwart, nicht nur die Minister- und Regierungswechsel. Es bleibt bedeutsam zu erkennen als eine Tatsache über alle Zeiten und Generationen hinweg. Demgegenüber ist immer eine breite Masse jeweils überzeugt, ihr augenblickliches Normalsein zur obersten Position einer Messlatte zu erheben, um andere dran anzupassen. Das kann bittere Folgen haben. Eine Gefahr für die Demokratie ist genauso ihr wichtigstes Gut, die Mehrheitsentscheidung. Die funktionierende Gesellschaft setzt voraus, dass ihre Mitglieder gesund sind. Degenerierte Wesen treffen schlechte Entscheidungen. Sollten wir Teil eines bedenklichen Prozesses sein, in einer Gegenwart der allgemeinen Verblödung leben, steht es nicht gut um unsere Zukunft. Wir würden mitgerissen, wenn die Dummen mehr sind als die Gemäßigten, Klügeren von uns allen.

Das ist in Teilen bereits Realität, öffentlich bekannte Personen werden immer öfter infam kritisiert, nicht selten beleidigt oder sogar körperlich angegriffen. Die Menschen, die danach trachten, sich selbst zu erhöhen, indem sie gut sichtbare Leute vom Podium stoßen, den Berühmten ihren Tritt verpassen, bleiben oft anonym. Mutigere meinen, dass ihre Behauptungen, die sie verbreiten, qualitativ genügen, dass sie damit sogar offen als Influencer glänzen können, wie das gerade im Fall der beleidigten Brigitte Macron der Fall ist. Ein Beispiel dafür, wie weit unsere Normalität reicht, sich vorzuwagen, lustvolles Mobbing auszuleben, wenn einer bereits als früherer Täter bekannt ist, gibt es zur Zeit in Norddeutschland. Der aus dem Gefängnis entlassene Sexualstraftäter, dem ein Staatsanwalt vorwirft, im Fall der verschwundenen Maddie McCann hauptverdächtig zu sein, findet keine Wohnung. Der Mann, der seine Strafe abgesessen hat, zeltet in einem Park, heißt es. Britische Presse durchsucht ungefragt sein Zelt nach Hinweisen. Frauen, Familien, besorgte Menschen der Umgebung nutzen eine WhatsApp. Da kann jeder posten, wo der Unerwünschte derzeit herumspaziert, einkauft. Ganz gewöhnliche Menschen erlauben sich, etwas zu tun, das nichts als Hetze bedeutet.

Die neue Qualität der Anwürfe ist der Digitalisierung geschuldet, meinen viele. Das sollte uns nicht dazu verleiten, der Technik, die wir alle nutzen, die Schuld zu geben. Wir Menschen verschulden Kriege, seitdem wir existieren. Es kommt nur darauf an, dass neue Anpassungen den Entwicklungsstand unseres Fortschritts berücksichtigen. Wir benötigen ständig angepasste Regeln. Die Gefühle und Gelüste, sein Versagen und die Dummheit des Menschen selbst können wir nicht abschaffen. Jeder Einzelne kann dazulernen. Nicht zuletzt die Aufgabe der Kunst ist, Wege sichtbar zu machen, die andere gehen können wie ihr Entdecker, der Kreative, der das Gefundene gemalt oder aufgeschrieben hat, im Video zeigt, im Theater etc.

Ein Mangel an Wertschätzung dessen, was einer leistet und überhaupt die menschenwürdige Beachtung, wie sie jedem von uns eigentlich zusteht, zustehen sollte, ist normal. Das ist die Folge unserer Zivilisation, man stumpft ab, und zwar im Unterschied zum natürlichen Leben in der Wildnis: Begegneten sich zwei Unbekannte zufällig in der Öde einer weitläufigen Natur, ist anzunehmen, dass diese (wie typischerweise natürliche, gesunde Lebewesen) nicht versäumten, einander auf Freund oder Feind hin zu prüfen, anschließend bestenfalls ein Schwätzchen halten. Das haben wir verlernt? Im öffentlichen Nahverkehr sehen sich die Fremden, dem Bus zusteigende Reisende und die bereits auf ihrem Platz befindlichen Menschen kaum an. Die Leute auf dem Weg zur Arbeit reden nicht miteinander. Sie starren auf ihre Phones, haben ihre Buds im Ohr, schauen nach unten, wollen nichts merken. Genauso die Kollegen einer Abteilung ihrer Firma. Die sind bei weitem nicht die freundlichen Partner, wie man’s annehmen könnte, haben möchte. Besonders wenn es um Vorteile geht, wie etwa freie Tage zu bekommen vom Chef oder die Möglichkeit besteht, geforderte Mehrarbeit wegzudelegieren, zeigt sich die alltägliche Härte und nur vermeintliche Mitmenschlichkeit, die ansonsten immer lautstark gefordert wird.

Eine smarte Haltung zum Sozialen ist nicht angeboren. Jede Zeit und dazugehörige Gesellschaftsnorm ist anders. Ältere beklagen Dinge, die Jüngere ganz normal finden. Es kann uns ängstigen und sollte auch verstören, dass die anderen so sind, wie sie (heute) sind. Daraus mag einer den Schluss ziehen, besser auf sich selbst zu achten, dürfte auch feststellen bei ehrlicher Selbstreflexion, dass er wie andere seine Fehler hat diesbezüglich. Eine sportliche Haltung zum Drumherum muss der Mensch sich erst erarbeiten, wenn die Zeit seiner selbstständigen Existenz beginnt, das Leben unter Aufsicht von Eltern, sonstigen Erziehern oder Lehrern zu Ende geht, „der Ernst des Lebens“ anfängt. Dann ist man aber nicht fertig: Die Zeiten wenden sich, und wir müssen den neuen Wind nutzen, wenn unser Schifflein, und das oft gezwungenermaßen, nun auf dem anderen Bug segelt. Sonst vertreiben wir gnadenlos, backen sogar ab auf Legerwall, wie der Seemann sagt.

# Nackt ist jeder von uns letztlich und verletzlich

Wem passiert zu begreifen, dass er nun Ängste spürt, die ihm bislang verborgen geblieben sind, dürfte zweierlei bemerken. Zum Einen ist hier eine große Verunsicherung. Das Entdecken von Angst gebiert weitere, hypothetische Kinder der furchteinflössenden Stimmung. Man benötigt neues Geschick, damit klarzukommen. Das meine ich mit dem Begreifen, nicht zurück zu können. Das Gute ist andererseits, wer seine dunkelsten Kammern öffnen konnte, gewinnt ein nötiges Stück Selbsterkenntnis. Man muss allerdings nachziehen mit der Selbstbeherrschung, um dem neuen, so gesehen größeren System, das jetzt freigeschaltet ist, gerecht zu werden. Wie ein Blinder, der plötzlich sehen lernt, aber schon immer in der Welt lebte, die er jetzt erst erkennt; es gibt das Zurück, sich die Hand vor Augen zu halten, nicht wirklich. So ist der Schreck, die bislang unerkannte Angst neu und riesengroß zu bemerken, keine medizinische Störung, die tunlichst behandelt werden sollte, damit sie wieder verschwindet.

Es ist ein Gewinn, Angst zu spüren und zu lernen, dieses Erleben als Erfahrung wahrhaben zu wollen.

Ein Mensch kann Angst haben, er muss es aushalten können, dass ihm negative Gefühle geschehen. Damit gewinnt jedes Lebewesen die Freiheit, sich nicht länger vor sich selbst zu ängstigen und vorwärts zu gehen, wenn es zurück nicht geht. Angst ist nicht nur das Erleben der Krieger im Kampf damals. Wir konnten uns zivilisieren. Wir erfanden Anzüge und Schreibtische mit Computern darauf. Menschen bleiben aber drunter immer nur ein Stück nackte Natur, auch wenn sie wohlbekleidet zu Hause schaffen. Die Moderne ist geneigt, nur edle Gefühle zuzulassen, möchte korrekt sein, moralbewusst, und was weiß ich, ökologisch sparsam, klimabewusst, vegan? Wir canceln die Kultur, wenn sie im Zeitgeist stört.

Das ist falsch.

Was die Kunst betrifft: Etwas zu können, heißt auch, es nicht zu tun – nach Belieben. Wir benötigen aber keine beliebige Dekoration, müssen vorankommen und die Zukunft immer wieder neu denken.

# Angst ist keine Krankheit

Angst ist keine Krankheit. Erst die Zivilisation macht eine daraus. Das Denken in Worten dürfte sich etabliert haben mit dem Sprechen des Menschen, eine neue Errungenschaft der Evolution, die mit dem dazugewonnenen Schreiben zur Basis unserer Gegenwart wurde. Die Jesusgeschichte ist ein gutes Beispiel, vielleicht das Beste überhaupt, aufzuzeigen, wie psychische Krankheit als Entwicklung der Moderne begriffen werden kann. Zu dieser Zeit gab es bereits das Leben in der Stadt, das unserer Gegenwart ähnlich gewesen ist. Wir schauen zurück auf den sozialen Menschen der Geschichte und stellen bereits einige Symmetrie zum heutigen Verhalten fest. Das Zusammenhocken auf engen Raum in Gebäuden, die von Straßen durchkreuzte Architektur, das System „Staat“, das übergeordnet alles regelt, bedeutete damals einen klaren Bruch zum steinzeitlichen, umherziehenden Menschen.

Warum ersetzten das Christentum und der Islam mit ihrem monotheistischen Ansatz die vorherrschenden Glaubensrichtungen mit ihren vielen Gottheiten? Das sollten wir uns insgesamt fragen als Gläubige oder genauso solche, die Kirche für aus der Zeit gefallen halten. Wir können uns immer selbst erkennen, den Einzelnen, wenn wieder jemand die „Zeitenwende“ ausruft. Religiöse Vorstellungen beschreiben Gottheiten, die da wären, und umgekehrt könnten wir überlegen, ob unsere kollektiven Gedanken diese Mächte nicht nur hinzeichnen, sondern tatsächlich erst wirksam kreieren? Wo eine Masse geschlossen die Richtung bestimmt, denken ihre Mitglieder symmetrisch, und das bedeutet für sie de facto, einen einzigen Kopf zu haben. Ob das ein kluger Kopf ist oder ein wirrer, hält die dran glaubende Meute ja nicht ab loszustürmen. „Ich weiß zwar nicht, wohin ich fahr, dafür bin ich schneller da“, bringt ein Sprichwort das sinnlose Streben nach irgendwas auf den Punkt. Schaut man sich solche Massen an, die heute etwa zwanghaft den Mount Everest hinauf klettern, wird sogar das an sich herausfordernde Bergsteigen zur allgemeinen Idiotie des Menschen an sich. Eine Höchstleistung erbringen wollen, etwas Besonderes sein, kann dazu motivieren, es zu schaffen. Genauso können kollektive Leitbilder Menschen auch dazu verleiten, es am nötigen Geschick mangeln zu lassen, erst ausreichend zu üben, zu trainieren und schon früh über sich selbst hinaus zu gehen, was dann leider hieße, den Verstand zurückzulassen für so ein Ziel.

Eine Psychose an sich zu erleben, ist jedem von uns möglich, dass ihm das passiert. Ein gutes Beispiel dafür habe ich durch eine Quizsendung mitbekommen. Gerade das nach oben, in die Höhe gehen zu wollen, um ihrer selbst willen die Gipfel zu suchen, zeigt uns, wie schwach wir unter Umständen werden angesichts enormer Leistungsziele. Gut ausgebildete Bergsteiger sind ab einer gewissen Kletterhöhe in extremer Einsamkeit und bei starker Lebensgefahr unterwegs. Man spricht vom „Dritten-Mann-Syndrom“, wenn diese an sich psychisch starken Menschen das Gefühl beschleicht, nicht allein zu sein. Nicht Gott begleitet die Bergsteiger, spricht zu ihnen, wenn sie Stimmen hören. Es ist die aufgepeitschte Fantasie, die ihren Denkapparat an eine Grenze bringt, und möglicherweise wachsen die Kletterer in so einer Situation über ihre normalen Fähigkeiten und Kräfte auch hinaus. Sie vollbringen in Begleitung einer Fata Morgana, dem „dritten Mann“ in ihrer Seilschaft, den es gar nicht gibt, erst die Höchstleistung und überleben letztlich. Am Boden kehrt ihre Normalität zu ihnen zurück. Sie sind krank geworden und auf natürliche Weise gesundet nach der Beendigung ihrer haarsträubenden Wegstrecke allein in der weißen Wildnis der Achttausender.

Psychotisch zu denken, geht von allein wieder weg. Zu unserer Zeit, im normalen Alltag und bei einem herumirrenden Kranken bemerkt, wird man diesen aber einfangen, behandeln. Ein Trauma ist die Folge für die ganze Familie. Die für unsere Gesellschaft notwendige Prozedur besiegelt manches Schicksal. Erzieher haben aus dem jungen Menschen ein Wesen geformt, das unmöglich für sich selbst sorgen kann, wenn die Schul- und Ausbildungszeit vorüber ist. Eine lebenslange Krankheitskarriere ist nicht selten die Folge, wenn ein Mensch (wie ich) nach seiner ersten schizophrenen Psychose (nicht allzu lange danach, so ein oder zwei Jahre später sind typisch) den zweiten Schub dieser Krankheit erleidet. Gelingt ihm allmählich, doch Fuß zu fassen in der Welt der Erwachsenen, bleiben erhebliche Probleme bestehen. Nicht zuletzt sind Sorgen berechtigt, dass der Nachwuchs (denn wir wollen ja auch Familie, Kinder) ebenfalls erkrankt. Eltern, wie wir es sind (und ein Vater, wie ich einer bin), sind schlechte Vorbilder, wenn es darum geht, das Leben in dieser schlechten Gesellschaft, die uns alle trägt, vorzumachen.

Schließlich begünstigt das allgemeine Stigma jegliches Canceln auch der gewöhnlichsten Beziehungen. Die anderen haben einfach Schiss, sich drauf einzulassen, mit so einem mitzugehen.

# Schluss mit Jesus!

Das muss man begreifen, ich glaube nicht an einen guten Herrn Jesus und leibhaftigen Gottessohn, wohl aber an die verschworene Story, die daraus geworden ist und bis heute ihre Macht entfaltet. Das Mobbing als eine menschliche Errungenschaft zu bezeichnen, wird kaum Zuspruch erfahren, aber wir sollten anerkennen, das die Evangelien genau so etwas beschreiben, die Entdeckung der Angst.

Eine komische Figur, ein Guru mit Gefolge, Laberer, der auf dem Esel reitet, wird anderswo zum Spinner erklärt. Gut möglich, dass unser Herr Jesus in Wirklichkeit eine latent irre Persönlichkeit war (vielleicht mit einigen Mädels dabei und auch sexueller Übergriffigkeit verdächtigt wurde), bis man ihn erfolgreich stellen konnte und festnageln? Er wird nicht aufgefahren sein in den Himmel. Entweder ist das eine wirksame Behauptung, oder nicht erwähnte Helfer haben tatsächlich noch rechtzeitig die Initiative ergriffen, sein Leben gerettet. Danach dürfte der woanders Umherziehende weniger Aufhebens gemacht haben um seine Ansichten. Aus Erfahrung klug, könnte unser vermeintlicher Gottessohn ernüchtert bemerkt haben, wie eine gute Portion Angst einen auch kuriert mit ein wenig Glück.

Die daraus erfundene und weiter ausgebaute Bibelgeschichte überzeugt immer neue Generationen, ihren sozialen Ängsten eine Art Gegenpsychose ins eigene Hirn zu schreiben, die kollektiv in der Gemeinde ausgelebt wird und nicht als Krankheit erkannt. Mit Hoffnung und Einbildung kommt einer mal weit. Inzwischen konkurrieren glücklicherweise andere Erklärungsprinzipien um die Findung der Wahrheit unseres Seins als bloß religiöse.

# Eine steile These?

Unsere Zivilisation macht krank, und nicht nur Diabetes ist die Folge. Einige rechnen ab mit ihrem System, dem sie, einmal hineingeboren, kaum entfliehen können. Man schimpft. Leute beklagen ihre Zeit, das bequemen Leben im Wohlstand mit seinen versteckten Problemen. Die negativen Gefühle kommen getarnt daher, weil jeder mit seinen Erfolgen punkten möchte in einer Welt, in der man sich selbst verkaufen muss wie eine Ware, die keinen Makel haben darf. Die anderen sind schuld? Falls es stimmt, tatsächlich der Fall ist, hilft es dem, der entsprechend dieser Erkenntnis leben möchte, noch weniger, als den heiligen Geist anzubeten. Der Mensch muss sich auf sich selbst besinnen, seine Gefühle, seine Ängste, seine Bedürfnisse und die anderen draußen vor lassen. Jede Form von Beziehung, auch die zum Glaube, darf niemals dahin abgleiten, dass eine unbedingte Anpassung ans Gegenüber erfolgt. Die oberste Instanz ist man immer selbst für gesunde Entscheidungen, die spätere Übernahme von Verantwortung:

„Ich war das!“

Das tatsächlich psychotische Weltbild ist ausgemacht böse. Da gibt es keinen lieben Gott, der uns geleitet, wohl aber wechselnde Stimmen, die von außen zu kommen scheinen und uns hierhin und dorthin schicken. Es kommt verwässert auch im Alltag vieler, sogenannter normalen Menschen vor. Man meint, die Ampeln beim Autofahren seien grundsätzlich rot und überhaupt Idioten bremsten den Fahrenden ständig aus? Das ist eine kranke Sichtweise. Die Objektivität des wechselnden Zufalls, wer gerade voranmachen darf, können viele nicht annnehmen. Vom neurotischen, ständig gereizten Typen ist der Schritt in eine psychische Erkrankung klein. Wie das dann heißt, der Psychiater es nennt, ist kaum bedeutsam und nur das Blendwerk einer Fakultät, die nicht wirklich helfen kann.

Eine steile These womöglich, aber ich lebe gut damit – heute.

# Das Geschäft mit der Angst

„Entspannt durch den Tag und in der Nacht gut schlafen“, lautet der Werbespruch eines handelsüblichen Produktes. Medikament (oder Präparat) sollte man so etwas eher nicht nennen. Diesen Spot und ähnliche Werbung sehe ich regelmäßig im Fernsehen laufen. Eine Frau spaziert einen Strand entlang, eine Möwe gleitet, und dann nimmt sie dieses Zeug alle Tage ein? Wer daran glaubt, dass es hilft, könnte stattdessen beten für eine ruhige Nacht. Das wirkte entsprechend genauso. Tatsächlich, die ersten Händler, die Geschäfte machen konnten mit labilen Menschen, waren Prediger. „Fürchte dich nicht“, beschwört bereits die Bibel das gütige Sein des Allmächtigen, der über uns wacht (angeblich auch in der Nacht). Das hat Methode, sich regelmäßig bequatschen zu lassen für diesen Trost, den man ansonsten nicht spürte. Der Herr spricht nicht zu uns, wenn da nicht einer ist, der uns erklärt, dass der Herr zu uns spricht. Es ist und bleibt Gehirnwäsche.

Schlaflosigkeit kann dem medizinischen Notfall vorausgehen. Da gibt es nichts zu beschönigen. Wer tagelang nicht schläft, wird krank, und wer wochen- oder gar monatelang schlecht schläft, ist ebenfalls gefährdet. Hochpotente Medikamente in passender Dosierung sind geeignet, kurzfristig eine deutliche Besserung herbeizuführen. So kann eine folgenschwere psychische Krise unter Umständen noch vermieden werden. Solche Wirkstoffe sind aus gutem Grund verschreibungspflichtig. Da kommt es zur Gewöhnung bei längerer Anwendung, und deswegen nehmen Patienten ihr Mittel nur in Absprache mit ihrem Arzt und höchstens über einen überschaubaren Zeitraum ein. Den pathologisch schwer Betroffenen bietet die Pharma stattdessen Antidepressiva oder wirksame Mittel gegen psychotisches Verhalten. Die Hersteller strukturieren die modernen, chemischen Bausteine so, dass eine immer gleiche Dosis möglich wird, die dann jahrelang gegeben wird. Damit gewöhnt sich der Patient zwar nicht ans Medikament, aber an seinen Arzt. Er ist abhängig von Therapie. Das ist fatal. Die Gesellschaft akzeptiert es dennoch. Alles bekommt seinen Namen, Diagnosen prägen diese Denkweise und sind doch nur Sammlungen, Kataloge von Symptomen. Wo bleibt der Mensch? Überhaupt, es wird manchmal so getan, als sei bereits nicht gut schlafen zu können eine eigenständige Erkrankung. Da müsse man nur etwas einwerfen, und dann würde es wieder besser mit diesem Übel. Ich halte auch das für falsch.

Ein Hersteller möchte den Fernsehzuschauer vor acht überzeugen, dass kreisende Gedanken, die das Einschlafen verhinderten, mit einem natürlichen Wirkstoff zum Stillstand kämen. Ein kleines Kinderkarussel ist eingeblendet. Es kreist transparent als böser Geist wie ein Helikopter über dem Bett der Schlaflosen. Beim Unvermögen, passend zur Zeit wie gewünscht schlafen zu können, wird die eigentliche Angststörung übersehen und dürfte ihre individuelle Komponente haben. Wir sind ja nicht im Urlaub am Strand unter gleitenden Möwen unterwegs und werden es auch nicht sein durch die Einnahme einer Pseudomedizin. Menschen haben kein Karussel im Kopf, das durch einen „natürlichen“ Wirkstoff seine Kreisbewegung einstellt. Es ist mehr, was da passiert und passieren muss für eine Besserung der Beschwerden. Zunächst einmal ist das Problem, nicht schlafen zu können, ein ernstzunehmender Hinweis unseres Systems an uns selbst (die leitende Instanz), die Lebensweise insgesamt zu ändern. So gesehen eine gute Sache, eine nötige Warnung und keinesfalls schlecht. Wer beim Bedienen einer Maschine die Warnlampen ausschaltet, um gewohnt weiterzumachen, dürfte alsbald erleben, wie ihm alles Zeugs um die Ohren fliegt.

Angst ist eine gute Sache und sollte uns froh machen, dass wir sie erleiden. Wer definitiv und erkennbar in Gefahr ist, logischerweise rennt, im Bombenhagel ins Schutzgebäude flüchtet, bittet keinen Psychiater um Hilfe. So jemand sucht nur Deckung und begreift den Grund seiner Furcht genau. Wem hingegen nicht klar wird, was ihn umtreibt Angst (oder als Symptom: Schlaflosigkeit) aushalten zu müssen, sollte nicht von Fachleuten dahin gebracht werden, diese Zustände zu betäuben. Das mag für den Moment gut sein, aber nie auf Dauer. Hier sind mit den Pharmazeuten keine seriösen Ratgeber am Platz, sondern welche, die uns ermuntern, weiter eine Leistung zu erbringen, der wir momentan konstitutionell nicht gewachsen sind. Alltag ist nicht Strandspaziergang. Man kann gar nicht „entspannt“ arbeiten. Ein wenig Konzentration aufs Geschehen mindestens ist bei jeder existentieller Tätigkeit vonnöten und damit auch eine gewisse Spannung in der Muskulatur. Die Frage ist also mehr eine der Geschicklichkeit. Der Ausdruck „Gelassenheit“ wäre angebracht und womöglich klüger, jemanden zu beschreiben, der sein Handwerk über den Tag versteht. So einer findet zum Feierabend besser in die sogenannte Entspannung, als jemand, der annimmt, man müsse immer drucklos leben.

Das gibt es nicht.

# Der Krieg ist heute

Die Menschen in Pokrowsk, eine umkämpfte Stadt im derzeitigen Ukrainekrieg, empfinden nicht nur diffuse Gefahr. In dieser bereits weitgehend zerstörten Infrastruktur und unter dem dauernden Beschuss der russischen Kräfte ist jedem der dort verbliebenen Bewohner, das Risiko zu sterben oder schwer verletzt zu werden vollkommen klar. Die gewohnte Existenz, wie sie es dort kannten, ist den Menschen bereits genommen. Sie harren aus gegen die Vernunft, könnte man sagen, wissen aber nicht, wohin sie vernünftigerweise gehen könnten; das ist ihre Realität. Die Menschen in anderen Städten des angegriffenen Landes haben noch ihre Wohnungen. Sie arbeiten. Man probiert, das Nötige zu tun und geht bei Alarm Schutz suchen mit den anderen. Angst ist auch bei ihnen das tägliche Erleben. Anders als die vor Angst psychisch Kranken innerhalb der funktionalen Gesellschaft bei uns erleben im Krieg angegriffene Menschen die Gefahr solidarisch.

Bei dem immer wieder aufflackernden Feuer des Gegners nicht schlafen zu können, mag verständlich, anerkannt sein? Ein Mitglied unserer, dagegen mehrheitlich zivilen Moderne, das nicht zur Ruhe kommt, legt sich womöglich selbst auf, fragt nicht, bittet nirgends um Hilfe, um sich nicht lächerlich zu machen. Viele meinen, es müsste doch gehen und gehöre sich sogar, ganz „normal“ zu schlafen. Man klammert sich an manchen Rat, nicht zuletzt das in der Kindheit gehörte:

„Musst keine Angst haben!“

Da kommt der anonyme Einkauf eines Pseudopräparats in einer entlegenen Apotheke gerade recht? Ähnlich geht es Mobbingopfern. Auch sie erleiden Schamgefühle. Wenn Schulkinder oder Kollegen einer Bürogemeinschaft Betroffene sind, bleibt diesen der Weg in manche, heutzutage anerkannte Hilfsstruktur noch halbwegs offen. Wer zum Opfer der geilen Polizei vom Dorf wurde, die hier den ausländischen Gefährder erkennen möchte, gern schmutzige Obdachlose aus dem Einkaufszentrum vertreibt oder eben den psychisch auffälligen Künstler rufmordet, das ist ganz dasselbe, so jemand muss allein kämpfen. Das ist bitter. Fischers Fritze? Immerhin bietet sich da ein Terrain, reales Feld für kreative Scharmützel mit den sogenannten Ordnungshütern. Es heißt, nicht länger die Unklarheit wie früher auszuhalten, sich zu fragen, warum man überhaupt kollabierte.

„Guter Bulle, böser Bulle“, wer kennt sie nicht, diese Phrase aus macher Darstellung? Es scheint etwas Wahres dran zu sein. Der Korpsgeist verhindert womöglich, dass Beamte, die man vorsichtig noch als schwarze Schafe bezeichnen könnte, den Dienst quittieren müssen. Ein Detektiv, Polizist kann sich als Jäger gegen das Verbrechen verstehen.

So einer geht schon mal zu weit:

„Der Fall Daschner hat in der deutschen Öffentlichkeit zu Diskussionen über die Zulässigkeit von Gewaltandrohung (…) zur Aussageerzwingung (…) geführt.“ (Wikipedia).

Nur eines von unzähligen Beispielen, wie der Rechtsstaat täglich verteidigt werden muss. Es braucht eine mutige Auseinandersetzung mit den Ordnungskräften, wenn wir nicht zurück in die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte fallen wollen. Dafür stehe ich. Ich möchte anmahnen, dass Suizide in der Wohlstandsgesellschaft alltäglich sind, während kaum oder sogar nie davon berichtet wird, dass in den Kriegsgebieten angegriffene Menschen, die dort alles verlieren, sich selbst töten. Bei uns unter Druck geratene Leute sind mit ihrer Angst allein. Sogar die notwendigen Helfer setzen alles dran, dass „Psychos“ bleiben, was Fachleute erkannt haben wollen, krank, gefährlich usw.

Es mag gute Polizisten geben. Es könnte gute Politik gemacht werden. Menschen, die nicht bestehen in einer korrupten Welt, werden gehen.

Das ist immer noch ein Weg, der letzte.

Angst macht mit uns, darüber nachzudenken. Das sagt die Werbung für eine Pille vor acht im Fernsehen nicht. Jeder Nachrichtenbeitrag tabuisiert die Berichterstattung über Suizid. Dieser bekannte, stets dranhängende Absatz, man möge sich bitte unbedingt Hilfe holen bei entsprechenden, suizidalen, so gesehen „falschen“ Gedanken, klingt hohl. Das entspricht der Phrase anschließend der Werbung für ein Produkt mit medizinischen Inhaltsstoffen.

„Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke“

Seit dem 27. Dezember 2023 wird die gendergerechte Formulierung verwendet.

Satire ist nichts dagegen.

Das ist so toll.

# Im eigenen Körper anzufangen, ist besser

Angst ist wie alle Gefühle genauso körperlich existent wie geistig. Das kann nicht getrennt als psychisch wegdelegiert werden, und das übliche Wort psychosomatisch ist tatsächlich unnötig, weil sowieso Körper und Geist einheitlich unterwegs sind und stets Abhängigkeit voneinander bedeuten. Hörten wir auf, den Kranken psychische Probleme zuzuschreiben, weil sie im Gehirn abnorme Abläufe generieren und schauten auf den ganzen Menschen, könnten wir nicht nur durch Miteinbeziehung von Bewegung (und mancher Verhaltensrichtung) Besserung bewirken. Wir könnten die Verunsicherten auch anleiten, selbst zu schauen, wie sie in ihre Probleme quasi hineinlaufen. Merkt man’s erst, sieht einer auch Alternativen.

Tiefe Atmung gilt als empfehlenswert, aber wer lehrt die, die das nicht kennen, dass heftiges Atmen zum Stress dazugehört? Es ist unüblich, den Menschen gut zuzureden, das schwere Ringen um Ruhe im Brustkorb zuzulassen, bis einer lernt, damit umzugehen. Es ist die Nacht, wenn wir still auf dem Rücken liegen, wo uns die Angst erwischt. Wir liegen plötzlich wach, beginnen nachzudenken. Da kommt Bewegung auf im Rumpf, Luft geht rein, wieder raus, und es hakt das Zwerchfell ein ums andre Mal an den Rippen, oft nur auf einer Seite scheinbar. Das ist nicht angenehm.

Die notwendige Frage, die sich jeder stellen sollte, ist, auf das ganze System bezogen, wie groß darf der Schock sein, den wir abfangen können? Die Erfahrungen, die jemand anfangs seines Lebens macht, sind recht verschieden. Manche sind gleich stark unterwegs, andere nie, und wenige holen ihre Defizite auf. Es könnten mehr sein. Man schaue auf Kampfpiloten, Astronauten. Solche Menschen können von Berufs wegen in extremen Situationen stressige Dinge tun, die viele nicht schaffen würden.

„Nicht“ –, das heißt hier bewusst nicht: „nie“.

Es ist nichts Schlimmes, wenn wir weniger belastbar sind, aber das Vertrauen in uns selbst könnte wachsen, wenn man uns lehrte, stärker zu werden. Das ginge auch, weil Menschen Strategien kennen, um etwa posttraumatische Erkrankungen zu behandeln. So etwas kann Soldaten passieren. Sie erleben bisweilen Dinge, die auch sie, die normalerweise resilient bleiben in heftigen Einsätzen, umhauen. Die Rettungssanitäter kommen ebenfalls an Grenzen bei Notfällen, und so ist es bei der Polizei. Wir geben die Menschen nicht auf, die nachvollziehbar kollabieren im Helferberuf. Warum entsorgt dagegen die Gesellschaft die gewöhnlichen psychisch Kranken? Sie werden nicht integriert. Man kanalisiert. Eine Art Leben im Abfluss ist das. Ein Fahrwasser am Rand bedeutet es normalerweise, als psychisch krank wie abgestempelt dazustehen. Abseits dürfen wir langsam unter Medikamenten entlangschippern? Da verwundert nicht, wenn immer wieder einige zornig den Weg in den Gegenverkehr suchen.

Wer psychisch erkrankt und da muss nicht auf die besondere Form, Diagnose geschaut werden, um diese Aussage zu treffen, wird selbst davon überrascht, dass ihm das geschieht. Ein solcher Mensch müsste vorher gemerkt haben, wie seine Lebensumstände und die von ihm gewählte Methode, sich dran anzupassen, was nächstens aufkommt, ihm Schwierigkeiten bereiten. Wer nichts merkt, hat hinbekommen, nichts zu merken. So jemand hat das seit längerem geübt, könnte man sagen. Daraus folgt der Schluss, dass es eigentlich ganz gut funktioniert, sich der Gesellschaft anzupassen, wenn manches, private Gefühl maskiert bleibt. Nur wenige kennen sich gut genug, dass ihnen Haltung und Authentizität gelingen. Die schaffen, gleichermaßen ehrlich zu sich selbst zu sein, integrieren angepasstes Verhalten. Man kauft es ihnen ab, akzeptiert ihre individuellen Wege. Unumgängliche Fehler lässt man da sozial durchgehen. Die meisten von uns nutzen erhebliche Besonderheiten, individuelle Anpassungsformen (die sie selbst auch als Typ erst ausmachen), um mit ihren Emotionen klar zu kommen und trotzdem der gesellschaftlichen Norm zu genügen.

Man kann das Leben, unsere Existenz auch heute in der Zivilisation als Überlebenskampf begreifen, und man kann so tun, als bemerke man selbst nicht, dass es ein Kampf ist. Es könnte welche von uns geben, die eine vergleichbar sportlichere Einstellung quasi mit der Muttermilch intus haben, sodass zu leben in der Wohlstandsgesellschaft für diese Talente kein Kampf bedeutet und ihnen alles zufliegt? Drittens dürften da Menschen sein, die sehr wohl wissen, dass sie hart arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen und durchaus mitbekommen, wie der Alltag sie schlaucht. Das wäre die breite Normalität, die – psychisch so weit stabil, aber nicht auf der Sonnenseite des Lebens – individuell klarkommt, wie es eben ist. Diese Leute wissen gar nicht so genau, wie sie das machen, und dieses Nichtwissen gereicht ihnen zum Vorteil. Es ist eben ihr Weg.

Und genau da liegt der Hase im Pfeffer und der Denkfehler der psychiatrischen Behandlung, die danach trachtet, ihre Patienten dieser Normalität anzupassen. Das kann nicht funktionieren, weil die Normalität beim Einzelnen doch sehr individuell ausgelebt wird. Um jemanden, der seine Gefühle gar nicht mitbekommt und deswegen wie überrannt von Emotionen erkrankt, zu lehren, wie sich das Leben anfühlt und so gesehen auch anfühlen darf, müsste der Hilfsapparat viel leisten. Nur wenige von uns, die schwer aus der Bahn geworfen, mit dem Schicksal „Patient“ geschlagen sind, gelangen leicht und etwa zügig an die besten Behandlungsplätze. (Englisch: „to be patient“, sei geduldig). Es kann gar nicht der Hausarzt sein oder der Psychologe vom Dorf, der zufällig nebenan alles kann, wo man dem Kranken adäquat hilft. Es ist aber diese Anlaufstelle, wo mancher hängenbleibt. Nächstens hat der Psychiater wenig Interesse daran, dass sein Patient ungebremst Gefühle auslebt. Das kann kein psychisch Kranker, „vernünftig fühlen“, könnte man sagen und einfach alles rauszulassen, ist ebenso falsch. Man machte vonseiten der Gesellschaft den Helfer mitverantwortlich für jedes unangepasste Gebaren seines Schützlings, und der hat selbstverständlich einen Anspruch auf Schutz, damit alle smart zurechtkommen.

Jeder kann leicht beobachten, wie Menschen sich anpassen durchs individuelle Haltungsbild. Man hat so seinen Gang. Wo meistens orthopädische Beschwerden erkannt werden, bleibt diese Fakultät doch unter sich und gibt sich höchstens wichtig, da „könne auch Stress eine Rolle spielen“. Der Psychiater wiederum nutzt eine Art Betäubung des Gehirns seines Patienten als Hilfsmittel, und der Orthopäde ähnlich, man schützt durch eine gehaltene Stütze des nicht funktionalen Bereichs. Der Unterschied ist, nachdem die Zerrung korrigiert wurde, kann der sportliche Mensch wieder trainieren. Wenn der Psychiater seinen Patienten dazu ermuntert, die Pillen versuchsweise niedriger zu dosieren, ist meistens viel weniger erreicht worden durch die zeitweise Therapie. Dann geht es wieder schief.

Ein neuer „Schub“ kippt den Armen aus der Bahn.

Menschen, die allmählich doch mitbekommen, wie fühlen geht, dürften einen harten Weg eingeschlagen haben. Wer beginnt, den Zorn überhaupt zu spüren, der uns alltäglich zusteht, wenn wir irgendwo warten müssen, könnte von seiner psychischen Erkrankung direkt in die nächste, nur leicht variierte Form abrutschen. Es bedeutet einen Prozess, der nicht einfach abgekürzt werden kann, seine Emotionen allmählich besser zu integrieren in den eigenen Verhaltenskodex, den man sich auferlegte. Uns kränkt ja nicht bloß der andere Mensch gegenüber. Wir machen uns selbst fertig, wenn wieder einmal ein kleinerer Umweg zu gehen ist, etwas dazwischen gerät. Und dafür nutzen wir Muskeln, spannen sie, und unser Gehirn beauftragt den Leib, die Gliedmaßen nach Gewohnheit. Wir mischen uns ein in notwendige, eigentlich autonome Prozesse wie Atmung und Verdauung. Damit zu Ende kommen, jedes Mal die Angst (und sei sie auch nur eine dünne Angstsuppe) zu bemerken, heißt entsprechende Strategien draufzuhaben. Hier geht es viel mehr ums Lernen, einen intelligenten Vorgang, als um das „Therapieren von Kranken“, die nicht blicken zu leben; Menschen, die der Volksmund als bescheuert ansieht, „psycho“. Da sollte man sich schon erlauben, selbst nicht als krank verordnet dazustehen, weil man etwas lernen muss, was andere als Geschenk des Lebens einfach anwenden.

Mit der Angst Geschäfte zu machen, ist die Regel. Macht funktioniert auf diese Weise. Selbst gute Helfer, die besten Ärzte haben zu tun. Wir sind nur einer ihrer Fälle, kommen irgendwann kurz dran. Man muss schon selbst begreifen, etwas Eigenes anschieben, ein kluges Projekt beginnen. Der Kranke, der erkennt, dass auch ihn das Risiko zu leben persönlich betrifft wie jemanden im Roman, wird nun (und vielleicht zum ersten Mal) reale Gegner ausmachen. Das schafft Klarheit, wo bislang die übliche Paranoia das Leben bestimmte. Psychische Krankheit bedeutet nur dann und so lange irre zu sein, wie man noch blind herumirrt. Sich zu irren, ist nicht krank. Im Unklaren bleiben zu müssen, verewigt das Kranksein. Hinterhältiges Treiben ist leider üblich, die Regel. Fremden gelingt leicht, freundlich zu tun, uns dennoch regelmäßig das Bein zu stellen, aus der Vergangenheit Kapital zu schlagen.

„Wisst ihr, der war schon in der Klappse!“

Es gibt diese Leute. Das ist nötig, das Versteck der feigen Menschen zu durchschauen, die vom Spott über unser Schicksal besoffen sind und täglich Provokationen ausprobieren. Polizisten möchten sie sein, eine Bürgerwehr leiten oder einfach Spottdrosseln?

Trolle sind solche.

# Arbeit oder Kunst

„Hast du Geld, hast du Autos, hast du Frauen“, lautet bekanntlich die Lebenserklärung von Dieter Bohlen, dem Pop-Titan. Schön, wenn man’s einfach hinbekommt, das süße Leben. Bohlen hat, so weit ich das mitbekommen habe, hart dafür gearbeitet, immer wieder obenauf zu schwimmen. Da hilft also kein Neid. Überhaupt voranzumachen, zu arbeiten gelingt nicht allen gleich gut. Eine kausale Kette möchte aber auch ich aufmachen (wie die genannte: Geld, Auto, Frauen). Wer nichts merkt, bewegt sich linkisch, sieht ergo scheiße aus und kriegt keinen Job, fährt sein billiges Auto, und kann jedenfalls nie mithalten, sich nichts aussuchen vom Lebenskuchen. Schließlich zornig zu werden, wenn man’s erst merkt, führt noch weiter runter und bleibt doch der einzig richtige Weg. Dann gerät so einer wie ich, dem als Kind gesagt wurde, kreativ besonders zu sein, besonders begabt, ins Gemenge der voran trabenden Masse, wie diese Leute eben sind.

Dazu noch einmal Dieter Bohlen. Man solle den Kindern nicht immer sagen, sie wären „was ganz Besonderes“. Kein Kind sei besonders, meint Bohlen. Besonders würde man mit der Zeit, allmählich, und zwar erst durch das, was man aus sich machen konnte, findet er –, dieser durchaus besondere Mensch unserer Popkultur. Bleibt nur der harte Weg. Kreativität kann schon helfen. Meinen Erfolg sehe ich heute keinesfalls darin, irgendwo noch der Beste sein zu müssen. Ich erkenne inzwischen beschämend deutlich, wie viel gelungener manche andere Kunst ist als meine.

Das macht mir wenig aus.

Mir geht es drum, hier im Dorf vor die Tür treten zu können, herumzuspazieren, ohne gefährdet zu sein, von meiner eigenen Gemütslage überrollt zu werden.

# Statistik der Angst

Niemand kann sich sicher sein, zu Hause geschützt zu leben, friedlich unter Zivilisierten. Besonders Menschen mit einem Handicap sind regelmäßig in Gefahr. Man könnte glauben, dass Sadisten woanders, irgendwo sind? Das ist ein Denkfehler. Manche nehmen an, dass Verbrechen von Kriminellen begangen würden, und das seien eben sogenannte Täter, Menschen halt, über die gelegentlich berichtet wird? Das ist aber nie irgendwo, sondern genau dort, wo allgemein wir alle leben.

Zu vielen Themen werden prozentual Einschätzungen erhoben, wie viele Menschen was machen oder sind. Es heißt, etwa ein Prozent der Menschen erleidet mindestens einmal im Leben eine schizophrene Psychose. Die Fachleute wissen, dass psychisch Kranke typischerweise nicht gewalttätig sind. Viele glauben dennoch an eine diffuse Gefährlichkeit solcher Menschen. Ich vermute, dass es Zeitgenossen unter uns gibt, die bekanntermaßen Erkrankte absichtlich kränken, provozieren, vertreiben möchten. Rufmord ist nicht selten. Digitales Mobbing ist üblich. Nehmen wir an, da es eine Dunkelziffer nie aufgeklärter Verbrechen geben dürfte, ebenso ein Prozent der Bevölkerung handelte regelmäßig sadistisch, unerkannt und bewusst anonym. Das hieße, etwa zweihundert Menschen in meinem Heimatstädtchen wären mehr als boshaft und nie käme etwas davon raus. Diese Zahl bleibt spekulativ. Viele dürfte aber überraschen, dass, durch die Statistik belegt, etwa zweihundert Schizophrene hier im Ort leben? Das könnte irritieren, bleibt spekulativ. Man könnte sich fürchten vor ihnen, den Verrückten, wo es doch so viele sind.

Das hier aber ist aktuell:

Eine Nachricht verunsichert gerade dermaßen, was Menschen anderen antun. Deswegen glaube ich einfach, dass Schikane und sogar Mordlust verbreitet sind, typisch menschlich und an der Tagesordnung überall. Es ist nicht verrückt.

„Es besteht der Verdacht, dass wohlhabende Italiener und Bürger anderer Länder in den Jahren 1993 bis 1995 den damaligen bosnisch-serbischen Streitkräften Geld bezahlt haben, um einige Tage auf Zivilisten schießen zu können. Ein mehrtägiger Aufenthalt am Rande der belagerten Stadt Sarajevo soll nach italienischen Medienberichten etwa 80.000 Euro gekostet haben. Das Schießen auf Kinder soll besonders teuer gewesen sein.“

(Deutschlandfunk,13.11.2025).

# Echte Gegner

Jeder kann etwas gegen Feinde tun, die sichtbar sind. Den Ausgang aus dem Labyrinth findet nur, wer dem Problem nicht ausweicht. Die böswilligen Widersacher zu erkennen, heißt, sie direkt anzuschauen, ihnen die Tarnung wegzuziehen. Dafür müssen wir unbedingt zu sehen lernen. Als erstes muss ein traumatisch verstörter Mensch den Mut aufbringen, der individuellen Angst ins Gesicht zu lachen, sich also selbst erkennen, schwach und nackt, wie man nun einmal ist. Mensch ist Mensch und bleibt wie seinesgleichen. Das bedeutet auch die Chance, den schwarzen Peter einfach weiterzureichen.

Andere sind mindestens in Teilen schuld am Problem, das man hat. Das darf man nicht nur denken. Das muss gesagt werden. Solche Menschen dürfen gezielt bezichtigt werden, wenn man sich’s erst traut, erkennt, wer einen überhaupt im Stich lässt oder das Worte gegen uns verdreht.

# Sich trauen

Eine solche, echte Möglichkeit motiviert, heißt zu verstehen, nicht die ganze Welt ist verschworen, böse. Es bedeutet auch, dass nicht die ganze Welt so gut behütet wird, dass wir, wenn’s nicht läuft, den Heiland bloß noch suchen müssten. Das Böse im trivalen Nachbarn zu bemerken, belebt jedenfalls die Intelligenz und ist viel mehr als jede Vision, ein klar erkennbares Ziel. Da kann einer zielen lernen. Gegen eingebildete Windmühlenflügel zu schlagen, ist bei weitem dümmer, als einen Arsch zu erkennen, schließlich umzuhauen, der einen tatsächlich schädigte. Ich gehe immer bewaffnet raus, habe stets Papier und Stift bei mir!

🙂