Ins Auge fassen

Es muss Ende der Siebziger gewesen sein, ich war unterwegs in Wedel, wohl auf dem Weg nach Hause. Ich ging zu Fuß in der Bahnhofstraße, etwa wo Johs. Schmidt gewesen war, später ein Friseursalon. Heute befindet sich an dieser Stelle ein Schuhgeschäft. Also rechts von mir näherte ich mich dem Haus mit dem Spitzgiebel über der Apotheke, da war so eine große Uhr dran und ein Ohrenarzt im ersten Stock. Links passierte ich gerade die Ampel, die heute noch an dieser Stelle ist (nachdem man an der Eiche vorbeikommt). Ich weiß noch genau, obwohl viele Jahre vergangen sind, was ich erlebte, erzählen möchte. Ich war also knapp sechzehn Jahre alt und allein unterwegs, ein Jugendlicher gewesen. Von vorn kamen drei oder vier Jungs in einer Reihe nebeneinander an. Um mich herum bewegte sich der normale Strom einiger Passanten an einem gewöhnlichen Einkaufstag in dieser Geschäftsstraße. Die jungen Männer waren mir nicht bewusst im Treiben der Fußgänger. Meine Augen registrierten sie, als mich einer von ihnen unvermittelt scharf anschnauzte:

„Fixier mich nicht!“

Ich reagierte vollkommen perplex, musste erst begreifen, etwas falsch gemacht zu haben –, was denn?

Nun starrte ich ihn an.

Was war eigentlich los? Er war dunkelhäutig, heute würden wir sagen, ein Schwarzer, damals ein seltener Anblick in Wedel. Der ist schlank gewesen, kräftig und knapp zwanzig Jahre alt, vielleicht auch bloß kaum älter als ich selbst. Seine Freunde erinnere ich als gewöhnlich, von heller Haut wie alle drumherum. Damals verwendete niemand den Begriff Migration.

Sie mussten ihn zurückhalten.

Er ereiferte sich weiter, wiederholte es mehrfach, lauter und immer noch aggressiver:

„Fixier mich nicht!“

Der machte kämpferische Schritte, Bewegungen in meine Richtung! Als wolle er gleich noch zuschlagen, weil ich ihn angesehen hatte? Ich begriff es gar nicht. Ich machte voran, weiter und hoffte, schnell an ihnen vorbei zu kommen. Ich hatte Angst. Nach nur wenigen Sekunden war der Spuk vorbei, und ein paar Schritte weiter stand ja unser Haus gegenüber, der vertraute Laden, die Eltern usw. Ich erinnere mich bis heute klar an diesen Moment.

# Störung

Was ist eine Neurose, eine Anpassungsstörung ohne die Umgebung? Wer von uns war schlechter angepasst? Ich hätte kontern können.

Wäre ich nicht so verschreckt und feige gewesen, ich hätte gegenhalten müssen. Das darf man sich nicht gefallen lassen! Ich sollte ein Angreifer sein, bloß für meine Blickrichtung? War dieser junge Mann krank? Letzteres werden vermutlich alle annehmen, die hier lesen. Seitdem Menschen lustvoll von Remigration reden, den Ausdruck „biodeutsch“ verwenden, ist Ausgrenzung wieder Trend, für nicht wenige sogar ein Muss. Unglaublich. Inzwischen regt sich Widerstand. Es rüttelt das Land auf und mobilisiert Hunderttausende. Sie demonstrieren gegen Rechts. Das erscheint lobenswert.

Am Besten beginnt jeder bei sich selbst und der Frage, was wäre lebenswert? Kriegstüchtig müsse Deutschland werden, sagte unser Verteidigungsminister und bekam Zustimmung. Wehrhaft muss auch jeder Einzelne sein.

Sonst ist man nicht gesund.

Die Linie selbst ziehen. Es gibt noch eine andere Perspektive, die der Integration, und was einer, irgendwie betroffen, selbst tun kann, ist manches neu zu bewerten. Gegen Ausgrenzung können wir uns wehren und sogar von denen lernen, die überreagieren. Man sollte probieren, andersherum zu denken: Wehrhaft wäre so gesehen dieser Afrikaner gewesen, neurotisch zwar, aber kämpferisch, schnauzte der wohl jeden an, der es nur wagte, in ihm eine Kuriosität zu sehen.

Die Parallele, mein eigenes, heutiges Trauma ist tatsächlich, man könne mich als „Psycho“ verordnen. Eine Sonderbehandlung wäre, mich verbal mit Samthandschuhen anzufassen. Es kommt vor, da irritiert mich bereits die höfliche Begrüßung:

„Wie geht es dir?“

Ich zucke innerlich zusammen. Es kommt schon sehr darauf an, wer es sagt, und wie das klingt, ob ich’s glaube als Freundlichkeit.

Oder ob ich diesen Menschen grundsätzlich aussortiere.

# Farbe bekennen

Mein Schwarzsein: Ich habe das Vertrauen in meine Umgebung weitestgehend verloren. Die letzten Jahre haben mich verändert. Da kommt, dass ich mich frage, was mir unangenehm ist bei anderen. Es zeigt sich, dass mir bestimmte Begegnungen nicht gefallen, ich mir die Gründe zugestehe, auch wenn sie allgemein wenig nachvollziehbar erscheinen. Das Bauchgefühl entscheidet nicht ausreichend logisch, dass man die Dinge immer erklären kann. Aber mir ist meine Emotion wichtiger als die allgemein akzeptierte Wirklichkeit. Ein einzelner Afrikaner mag sich unter lauter Weißen angegriffen fühlen, weil er isoliert ist, aber man wird ihm trotzdem sagen, er empfinde falsch. Wie blöd. Das gibt es gar nicht, halte ich dagegen. Erst fühlt man, was einem zusteht, und dann kann die Vernunft greifen. Die Empfindung ist zunächst immer wahr.

# Die Sichtweise der anderen

Das Fühlen entgegen der Logik, wie es sich tatsächlich gehöre, ist verbreitet. Menschen sind schnell unzufrieden. Wenn es mit dem Auto nicht vorangeht, hupen sie. Ungeduldige Fahrer nehmen an, die Person im Fahrzeug vor ihnen würde eine Belehrung nötig haben, und sie selbst kämen besser voran, weil sie das Fahren als solches besser verstünden? Sie fühlen sich genötigt zum Schleichen und insofern geht der Angriff ihrer Meinung nach tatsächlich vom Vordermann aus. Sie reagieren! Ihr Drängeln gilt ihnen als Verteidigung gegen die Penetranz des Bremsers, der ihr Fortkommen mutwillig aufhält. Die Regel verlangt natürlich, es andersherum zu sehen. Bedrängen heißt angreifen. Die Verkehrsordnung mahnt zur Mäßigung allerseits.

Auch im Großen, unsere Medien kennen nur das Wort „Angriffskrieg“, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Das scheint so faktisch wahr, dass man es immer betont, damit nie Zweifel aufkommen, wer böse ist? Die Bewertung wird von vornherein mitgesendet. Russland habe den Krieg in der Ukraine ohne jede Rechtfertigung angefangen, sagt Friedrich Merz im Quadrell und: „Der russische Präsident träumt davon, Großrussland wiederherzustellen, er hat NATO-Gebiet im Blick.“ (tagesschau, Viererrunde der Kanzlerkandidaten, 17.02.2025). Alles andere lässt unsere Sicht nicht zu und dass etwa Russland sich vom Westen provoziert fühlt, nennt man abwertend „eine Erzählung“ Putins. Diese dumme Haltung zwingt uns zum Errichten einer Brandmauer gegen die Meinung, da sei doch was dran an der Sicht der Gegner. Tatsächlich rechtfertigt Russland seine Aggression ständig, es sei ein Stellvertreterkrieg, der Westen habe Handlungsbedarf erzwungen. Es ist also unwahr, was der Kanzlerkandidat Merz behauptet. Er hätte sagen müssen, dass er diese Rechtfertigung nicht akzeptiert. Für ihn, Merz, ist es keine, aber Täter rechtfertigen sich stets entgegen der Anklage:

„Mir blieb keine Wahl.“

Merz möchte richten. So spricht jemand von erhöhter Warte: „Das können Sie nicht machen!“ Die Antwort Putins lapidar: „Ich habe es gerade getan.“ Diese Mauer gegen Rechts ist ein bloßer Begriff und nicht etwa ein Steinwall, den Angreifer überklettern müssten. Das wird oft übersehen. Empfindungen entscheiden über unser Motiv und die anschließenden Taten, weniger die zu erwartenden Bewertungen. Handlungen nachträglich zu verurteilen, interpretieren viele als Eingeständnis von Schwäche. Selbst eine lebenslange Freiheitsstrafe kann, wenn sie denn verhängt wird und umgesetzt, einen Mord nicht rückgängig machen. Im Weltgeschehen einen Krieg als unerlaubt anzuprangern, dürfte immer Befürworter des Aggressors auf den Plan rufen, die anseiten des vermeintlich Starken sein möchten. Hilflosigkeit kennzeichnet Europas Politik, und so sind wir tatsächlich von innen her bedroht, wie der Amerikanische Vize Vance es auf der Sicherheitskonferenz in München sagte. Die Schockstarre der entrüsteten Partner ob dieser Wahlwerbung für rechte Parteien kann nicht verbergen, dass die etablierten Demokraten blank dastehen.

Der Verstand wird oft übergangen. Wir empfinden die Geschehen, wissen aber viel weniger von der Realität tatsächlich, als wir wahrhaben wollen. Es ist mehr, als nur die Angst vor der Migration, eine schwer einzuschätzende Frage, wer woran schuld sei, und was helfen könnte oder das Beispiel Nervenkrieg etwa im Autoverkehr, sondern eine generelle Schwierigkeit, die eigenen Gefühle sozial gerecht einzuordnen. Mit Schutzbemerkungen, etwas gehöre soundso, macht man sich Luft. Belehrungen ändern wenig am Drumherum. Ärger über Ungerechtigkeiten könnte aber nützen, sich selbst zu spüren. Das bedeutet ein Lernfeld für uns alle bereits im kleinsten Alltag. Manche haben schon ein Problem mit dem Misslingen generell. Sie schaffen, mit sich allein in Wut zu geraten. Verhalten sich Sachgegenstände anders als erwartet, rasten sie schnell aus. Sie geben dem Kaffeefilter die Schuld für sein Umfallen, den verschütteten Kaffee, obwohl sie wissen, dass ihre Ungeduld das Malheur verursachte: „Du blödes Ding!“, sagen sie.

Gott kann man nicht verhauen.

# Meine Welt, mein Dorf

Es gibt durchaus schöne Treffen. Ich erkenne Landmarken. Orte mit Menschen gibt es, die ich gern aufsuche. Eine lange Straße laufe ich täglich ins Einkaufszentrum. Auf der Strecke kommt es aber auch zu Begegnungen, die mir nicht recht sind. Das lässt sich nicht ändern. Nach zwanzig Jahren im Ort polarisiert allein mein Hiersein scheinbar. Zu Fuß gehen, ist nicht verboten. Dennoch möchten einige, dass ich verschwinde offenbar, und ein paar Menschen unterstützen sie scheinheilig. Man rapportiert an geeigneter Stelle meinen vermeintlichen Gemütszustand, meine Laufrichtung?

Das denke ich wirklich.

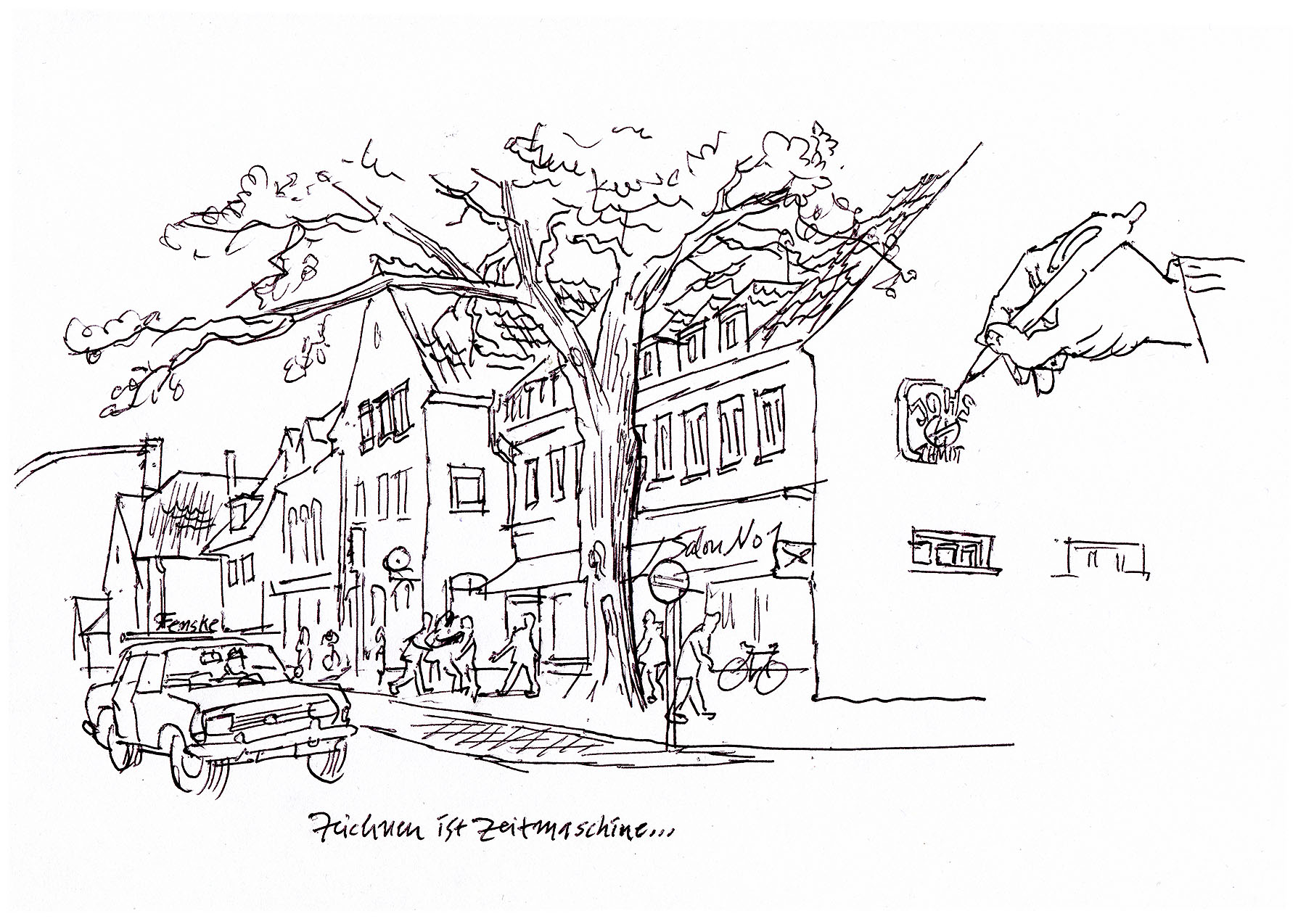

# Zeichnen hilft

Jetzt ist mir etwas eingefallen. Sowie jemand auftaucht, bei dem sich mir der Magen zusammenkrampft, zücke ich mein Skizzenbuch und halte die Begegnung fest. Das hilft und bringt eine Erkenntnis ein.

Auch wenn man mir hier nicht folgen dürfte, ich denke tatsächlich, Leute, die zur Wahrung ihrer Interessen eine Waffe, also etwa ein Messer bei sich tragen, sind zunächst nicht darauf aus, andere zu verletzen. Sie sind aber übermäßig reizbar, dass sie bei der kleinsten Irritation um sich stechen.

Es ist, wenn man sich darauf einlassen kann, es so zu sehen, Verteidigung, nicht Angriff.

Die Gesellschaft hat ihr Muster, Gewalt einzuordnen. Die breite Masse möchte gut sein und glaubt an die Aggression als böses Material, das der Gefährder in sich aufgestaut mit sich herumträgt. Das ist falsch. Es ficht die Menschen jedoch nicht an, sich für bessere zu halten. Die Mehrheit folgt der Idiotie, es gäbe Gewalt wie in Tüten. Leute glauben, manche lagerten Aggression auf Vorrat. Der Knüppel im Sack sei so gesehen die Bestie, den potentielle Täter dabei hätten, ihn nach Bedarf lustvoll auf jedem Rücken tanzen zu lassen? Das Grimmsche Märchen erinnert uns, dass es ein alter Gedanke ist, und weil es ein Märchen ist, könnten wir noch heute draus lernen. Das ist nicht einfach. Man könnte übersehen, wie hilflos die Allermeisten sind, die diesen heimlichen Schlagstock nicht besitzen. Interessanterweise wird der Drechsler ja als der Gute beschrieben, der eine notwendige Rache mit seiner Geheimwaffe hinbekommt. Auch hier fängt die Geschichte damit an, dass die anderen von sich aus böse sind. Sie haben unzulässige Perspektiven, Neid, Raublust und was weiß ich, und die dürfen sie eben nicht ausleben, Basta! Erst nachdem er verarscht wurde, macht der Schreiner seinen Sack auf. Er ist nicht wehrlos gegen die Gemeinen. Das Wirklichkeitsbild ist eine Erfindung: Die anderen können nach Lust und Laune morden, und wir benötigen einen Polizisten mit Köter und Kanone? Der Entwurf einer gesunden Zivilisation kennt den mitmachenden Demokraten und dem gegenüber den Verbrecher, weil man das will. Das Wollen allein genügt aber nicht, die Realität in ein Korsett zu zwingen, das Luft genug ließe für etwa die freie Meinung. Die Theorie einer funktionierenden Gesellschaft mit leistungswilligen Menschen auf der einen Seite und von sich aus gewaltbereiten Störern auf der anderen scheitert regelmäßig an der ihr eigenen Überheblichkeit.

Wunschdenken befeuert auch den Glaube an eine göttliche Gerechtigkeit. Das Paradoxe der Auseinandersetzung möchte jede Seite vermeiden mitzubekommen. Man fürchtet eine Schwächung der eigenen Schlagkraft, und deswegen müssen die anderen die Bösen sein. Da verbietet sich der Gedanke, jeder selbst könne Verbrechen begehen. Ein Lehrmeister bescheinigt sich selbst, die Vernunft zu kennen, klebt sich dieses Zeugnis auf die Stirn, beschwört die Trennung von Gut und Böse, bemüht Moral und here Motive. Wenn’s tatsächlich Haue gibt, hilft ihm das aber nur, wenn diese nicht allzu schlimm ausfällt.

Die Feinde der offenen Gesellschaft bekämpft man besser nicht, sondern probiert stattdessen geschickter, ihre Motive nachzuvollziehen. Dem Angreifer nimmt man den Wind aus den Segeln, wenn man weiß, von wo der tatsächlich weht. Das heißt, mehr tun zu müssen, als eine Pappe gegen Rechts hochhalten auf einer Demo. Motivation, Perspektive, Integration, das wären Schlagwörter, mit denen wir eine Skizze entwerfen könnten und diese als Schablone anlegen. Um eine große Wahrheit zuzulassen, muss man die eigene Sicht als Wahlmöglichkeit begreifen. Wer dem anderen seinen Platz zugesteht, dürfte der gemeinsamen Realität näher sein als ein überheblicher Richter. Dann gibt es auch Steuerungsmöglichkeiten. Die moderne Zivilisation möchte aber jegliche Gefahr aus ihrem Leben verbannen – und kommt gerade beim Gegenteil an.

Man spricht leichthin von Schuldumkehr, jemand sehe sich in der Opferrolle, und solche Worte möchten denjenigen diskreditieren. Ein Gericht bewertet ebenfalls gern von oben herab, um das Gewaltmonopol des Staates durchzusetzen. Tatsächlich ist die Lage aber mit den Jahren schlimmer geworden. Die Ellbogengesellschaft und offene Attacken sind vielerorts Realität. Das Problem versteht die Gesellschaft falsch. Man wird Gewalt oder Migration kaum durch Verbote in den Griff bekommen.

# Bewaffnet unterwegs!

Ich habe also gelernt, ein Kugelschreiber plus Skizzenbuch gibt mir Handlungsfreiheit, eine Form von Abwehr zurück. Das Ziel ist so gesehen, einen Angriff abzuwehren, den der andere – als von ihm vorsätzlich verübte Ersthandlung – tatsächlich immer abstreiten würde …

🙂